小さな旅の空の下 のページ 小さな旅の空の下 のページ  Top Pageへ移動 Top Pageへ移動  閉じる 閉じる |

2013.10.17

旅にしあれば・・・、ふたたび (台湾 第3日目 昼; 中山 「食を知れば・・」) |

旅程;2013年10月15日より 3泊4日間

旅の第三日目;

歩行数と距離; 22,091歩 14.3Km

滞在地;

圓山站;孔子廟 ― 台北車站 ― 士林站;士林官邸 ― 台大醫院站;台大病院 ;遼寧街夜市 宿泊:国王大飯店

カメラ;

RICOH CAPLIO GX100 (画像添付時に約20%に圧縮)

PENTAX K7

レンズ;

PENTAX FA20−35mm F4.0 AL

PENTAX FA35mm F2.0 AL

PENTAX DA50−200mm F4.0 ED

PENTAX FA50mm F2.8 マクロ

「保正大帝」として祀られている医療の神様の霊廟を訪ね、そこでの敬虔な祈りの姿に、深く心打たれた。

なにやら、心の中に浮かんで想いのようなものがあるのだけれど、どうもそれが巧く表現できない。その事をもどかしく思っているが、心打たれた光景が強すぎた。印象としては焼きついているのだが、浮かんだ想いはすっかり飽和してしまったようで言葉にならないのだ。

想いを表せないのならせめて、保安宮の荘厳な姿をスケッチに残したかった。だが、孔子廟と同様に、私程度の腕前では到底あの複雑な構築はデッサン出来そうになかった。潔く諦めるしかなさそうだった。今後熱心に修業を積んで、何時の日にかまたここを訪れよう、と思った。

|

|

基点となる園山站 (円山駅)前の様子

「花の博覧会」が開催されていた。

|

|

|

3日目;歩行距離 22,091歩 14.3Km

霊廟を訪ね、敬虔な祈りの姿に強く心打たれた。

そんな風に心を突き動かされても、所詮は凡人であるから、なんだか少しお腹が減ってしまった。こうしたいかにも「花より団子」的な食い気優先のところが私にはあった。易きに流れてしまう優柔な部分を我ながら情けない限りだと思う。

けれど結局は自分が可愛いという気持ちが勝った。淡く浮かんだ自己嫌悪の気分を程々に消して、体よく反省の時間を切り上げてしまったのだった。「これも健康であるが故の幸せなのだ」と思い改め、「腹が減るのも仕方がないではないか」と自分を慰めて、気持ちを切り替えることにした。

保安宮から大龍街へと戻って、元気を盛り返すために街路を少し散策した。海鮮の具材を盛った小鍋立ての店があって大分心を引かれたし、他にも肉料理などをはじめとした「小吃(シャオチー)」を扱った沢山の食物屋さんが並んでいた。そんなアーケードの中に、気に入りの「八方雲集」の店舗を見つけた。鍋貼餃子の店だ。

「鍋貼餃子」は日本では紅虎餃子房などのチェーン店で食べられるが、余り一般的ではないだろう。春巻きのような形状に作られた餃子である。

八方雲集のテーブルはビルの庇であるアーケード側に出されていて、テイクアウト専門の店の様だった。店頭にオーダー用のシートと鉛筆が置かれていたので、その用紙にマーキングをして注文した。持ち帰りでお願いして、この街への基点であるMRTの園山站へと向かった。

|

|

台北車站

巨大な方形の建物なので、最初はここが駅とは思えないだろう。何故か、いつも工事をしている。

|

< 「台鉄(台湾高速鉄道)」の名物弁当「排骨菜飯便當」を買う (正確に言えば買ったのは弁当用の容器) >

台北車站へ戻って、そこでお弁当を買い込んだ。いや、正確に言えば買ったのは弁当( のんびり 行こうよ 台湾一日目 :淡水 「嬉しい出会い」 )ではなく、弁当容器であるステンレスのジャー・セットだった。

実はそのお弁当、台湾高速鉄道の名物なのだ。

「台鐵便當本舖(タイティエ ビェンダン ベンプー)」で販売されている。人気の高い「排骨菜飯便當」が入って予約販売されていたものだ。しかし今ではその弁当はステンレス容器に収納されてはいなくて、中身の弁当と容器が別途、それぞれ単独の状態で販売されている変化があった。(以前は両方がセットで、しかもステンレス製の箸まで付いていた。)

内側に皿が入って、上蓋にはパッキンが付いていて、ロックされて全体が密封状態となる仕組みのものだ。下側の器はシチューの小鍋程度の大きさで、充分な収納力があった。2人前は余裕で入る容量で、その使いやすいステンレス容器が可愛らしいトート・バックに入れられている。

|

|

台北車站からの街路

|

|

台北車站の地下には、

何店舗かの台鐵便當本舖(タイティエ・ビェンダン・ベンプー)がある。

人気店で、構内には幾つもの店舗がある。この写真は、ちょっと小さめの3号店。

|

|

ステンレス製の「台鐵便當」容器は、現地でのみ入手できる「記念品」だ。これを買わなければ、台湾へ来たとは思えない残念な気分が残るものだった。

折角の機会であるから、アウトドア派の私としては、今回も購入しない訳にはいかなかった。

昼時で混雑する台北駅の構内を、地下にある「台鐵便當本舖」の売店を探して歩いた。2号売店(専売所)のフロアー内では目指す「ステンレス容器」やトートに入ったお弁当はどこにも並んでいなかった。

店内の商品棚を見て回るうちに、壁面のノベルティ(記念のマグ・カップやキー・ホルダーやカトラリー類など)が飾られたショー・ケースに入ったそれを見つけた。

|

「台鐵夢工場」は、台湾鉄道の記念グッズの専売店

狭い店内だけれど、多くの客で賑わっている。

|

|

店内のレジではお弁当を手にした人達によって長蛇の列が出来ていて、来店者が次々に後尾に並び、益々列が長くなっていく。昼時と言う際どい時間帯も手伝って、少しも短くなりそうになかった。

ショウィンドウの商品が欲しいとどのように説明しようと考えているうちに、ついに、広い店内を一回りしてしまうほどの列になってしまった。

弁当(中身)自体は要らなかったので、その専売所で買うのは止めて駅構内1階にある台湾鉄道記念グッズの販売店の方へ行ってみる事にした。そこでなら、手に出来る状態で容器のセットが置いてあるだろうと睨んだのだ。数段列の短いそちらで容器を買う事にした。

|

|

前回買った時とはまた別のデザインだった。

中蓋が付いている。それがおかず用のトレー(小皿)になる。全体は密閉式のステンレス容器になっていて、それを収納するトート・バックが付いている。値段は驚きの200NT!。

かなり、お買い得の品物といえよう。

日本で言えば、その値段ではラーメン鍋さえ買えないだろう。

可愛らしいトートであるが、以前は質の良いキャンバス製だった。

今では科学繊維に変わっていた。ナイロン製のようだが、実際の素材が何なのかは良く判らない。

|

台鐵便當本舖(タイティエ ビェンダン ベンプー)、排骨菜飯便當。

あせった余り、スローシャッターになってしまった。

|

台北車站の中央コンコースの様子。

|

< 台北車站から中山站へと続く地下商店街を歩く >

容器を買い終わったら13時を回っていたが、まだ少し元気があった。何故かと言えば孔子廟からの参拝帰りに大龍街で鍋貼餃子のチェーン店である「八方雲集」の店舗を見つけて、店お勧めの「鍋貼餃子」5個と「酸辣湯(サンラータン)」を買い込んで、我慢ならずに駅前の公園でそれを食べていたからだ。

ところで、台北車站から中山站へは地下通路で繋がっている。MRTの一駅分を結ぶ通路がある。これは、地下を走る線路の上部の空間か、或いは線路脇の側道に相当する部分なのだろう。通路の両側に店舗が並んでいる。

東京駅八重洲の地下街はかなり広いが、その平面に広がる街区を一本道にすれば、台北の地下通路にあるような商店街になる事だろう。ホテルのロビーに置かれていた市街観光案内パンフレットに付いた地図には、その地下街の存在が示されていた。

地図に名前が書かれた地下街の様子を見ておきたかった。折角の機会であるから、そこを歩いて中山地区まで戻ってみることにした。それは、台北車站からそのまま歩く事で、お腹を減らして昼食を美味しくしようという目論見でもあった。

地下通路には、靴や財布、バック、食器、アクセサリーなど、様々な店が並んでいるので飽きる事がなかった。空調は効いているし、途中で噴水を取り巻く休憩コーナーなどもあって、快適な通行が出来た。

色々な店があったが、なんとAKB専門店のノベルティ・グッズが並んでいるファン・ショップを見付けた。

|

地下にある中山站から地上への出口にある、日本でも有名な寿司店のチェーン店舗。

|

中山地区

「南京東路」の楽しそうな裏通り。

|

100円均一店のみならず、大手の牛丼屋や千円床屋など、多くのチェーン店のショップが町のあちこちにある。

小僧寿しの販売所が地下駅の出口にあったり、日本発祥の様々な有名外食チェーンが台北にも進出し展開されていたが、流石にAKBのブロマイドが地下街の店先に並んでいるのには驚いた。

床屋チェーンの店内からは「きゃりーぱみゅぱみゅ」の歌が流れ出していた。聴き慣れた歌声だったが、流れていた歌詞は中国語であった。それに昨晩は昨夜で、夜市からホテルへ戻る途中の、ホテル裏の飲み屋街の街頭でAKBのコスチュームを纏った数人の女の子達を見かけた。

流れていた歌も路上にいた女の子も、いずれも店側が仕掛けたキャッチなのだろう。でもそれらは日本人の観光客をあてにした方策ではなく、どうやら現地の若者をターゲットにしたもののようだった。

身贔屓な感想かもしれないが、詰まるところ台北の人達は老若男女共にみな、大の「日本びいき」なのだと思われた。

|

|

多くのお客さんで混み合っていた、表通りのうどん屋さん。

店は裏通りに面してあるのではなかった。「南京東路」は大路であり、市街の目抜き通りといえる路だったが、その大通りに面して店があった。

|

< エピソード12 曽家涼麺 あの笑顔をふたたび >

一旦ホテルへ戻って、買い込んだステンレスの食器などの荷物を置いて、私はまた外へ出た。

昼食を採るためだが、同じ食べるのなら知り合いになった「曽家涼麺」で食べようと思った。だから、大龍街でも台北車站の駅ビル内でも昼食を採らずに我慢したのだった。

昨日味わった味噌と、美味しかった胡麻の風味が忘れられなかった。それに笑顔で受け入れてくれた女将さんや旦那さんと、もう一度逢いたい、と切に思っていた。

女将さんは気さくな正確の明るい人で、碇を下ろす港のような大らかさで受け留めてくれたし、旦那さんは安心で寛げる気分にしてくれた。彼らの温かい笑顔が、その店で待っているに違いないように思われた。

二人とのやり取りで感じた幸せな時間や、充実した昂揚の中に、もう一度浸りたいと願っていた。だから私はそのことを期待して、昼食を別の場所で採らずにホテルから彼らの店へとまっすぐに向かったのだった。

「鍋貼餃子」と「酸辣湯(サンラータン)」を八方雲集で買い求め、孔子廟からの帰り際に食べてはいたが、それは言ってみれば「10時休み」といったものだった。駅前の広い公園の一角に陣取って、休憩をした際のお供といったものだったし、台北車站から中山站までの間を歩いてきたので、程よくお腹が空いていた。

|

|

持ち帰りでお願いすると、こうした紙パックに入れてくれる。

|

店へ行ってみると、丁度お昼時のラッシュが終わったところらしかった。

この日はお婆さん2人が席に着いているだけで、店内は昨日と違って空いていた。笑顔で迎えてくれた女将さんと再訪の挨拶を交わして、私は店に入っていった。昨日座った席が空いていたので、私は同じ席に座って、昨日食べた涼麺(温麺)の隣に書いてあるメニューの品物をお願いした。

昨日のオーダーはメニュー・トップに掲示されていた「麻醤」だった。胡麻の香りが高くて、掛けられた醤が程よく効いていた。これは大いに気に入った品物になった。けれど今日は同じ一品ではなく、その次の行に書かれている「炸醤温麺」というものを選んでみた。

|

|

「八方雲集」は

台北各所に展開するチェーン店。

安価な「鍋貼餃子」が名物だ。

写真は私の好きなスープで、

「酸辣湯(サンラータン)」。

日本でも、台湾料理の店に行けば食べられる。

元祖は福州(福建省)のものだろう。

大きな餃子だけれど、1個5NT。

そして気合の入った具沢山のスープが30NT。

|

美味しかった「味噌湯」をまた注文しようと思ったが、残念ながら「品切れとなってしまった」とのことだった。

「では、どうしよう」とメニューを見ていたら、そこに淡水の岸辺にあった有名な老舗店で食べた「魚丸湯(ユーワン タン)」が書かれているのを見付けた。食べ比べてみようと思って、それもお願いした。

程なくして麺が運ばれてきた。そして隣のテーブルにも汁物の椀が運ばれた。見ると、お婆さん達が注文したのは私が食べたいと願った「味噌湯」のようだった。

ステンレス製の椀を置きながら、女将さんが私に振り返って、笑いながらウインクをした。「一足違いで売り切れちゃったのよ。ゴメンナサイね」とその目は悪戯っぽく語っていた。

|

寧夏路夜市(ニンジャーイエスー)の名物

女将さんに勧められた品物を求めて、

昨晩探索に出掛けたのだった。

パトロールの末に、この街区の味を存分に味わった。

「店で勧められたように、昨晩は寧夏路夜市へ行って、書いてもらった二つの料理を食べてきた」という話をした。

|

|

|

寧夏路夜市で知った味。

これは、「小吃(シャオチー)」のひとつで、小粒の牡蛎を具材にして玉子でとじたもの。

名前は「○(虫偏に可)仔煎」

長葱や玉ねぎなどの野菜と牡蛎が良くあっている。

小麦粉のようなもので

トロミがついている。

状態としては、

いい具合のもんじゃ焼きに似ている。

|

結局、お婆さん達は麺を全部食べられずに半分ほどは残してしまい、折角の味噌湯(スープ)もほんの数口、口を付けただけで食べるのを止めてしまった。それを見て「もったいないなあ」と私は思ったが、どうやらもう満腹になってしまったようだった。

二人は中国語で女将さんへ話し掛け始めたが、表情から察するにそれは食べ残してしまった事を侘びているものと思われた。

女将さんは笑顔でその言葉に答えながらパックを配膳台の下から取り出して、手早く食べ残したものをコンビニのおでんパックのような密閉式のプラスチック容器へと移して、ビニールの買い物袋に綺麗に入れて、お婆さん達に手渡した。

その一連の動作は手際が良くて、何気ない、実に自然な仕草だった。極く当たり前の事を当たり前にこなしているといった様子が見てとれた。私はいよいよこの店が好きになってきた。

|

|

寧夏路夜市で知った味。その2.

女将さんお勧めの品の第二弾。

これは、「魯肉飯」。単品でなく、主菜となる料理に添えるものらしい。

そうとは知らずに単品で注文してしまった。

注文した際の店員さんの反応が「えっ」という感じだったが、出てきた品物をみて、その怪訝な様子が腑に落ちた。

運ばれてきた時の、私のシマッタ感は強かった・・・。

味はもう、絶品。こんどは主菜となる料理物と一緒に食べよっと。

|

< 台北式 お持ち帰り >

店の料金は麺の小サイズで40NT(大サイズだと50NT)、スープは仕上げ方で様々な値段になるが25NT位から始まって、玉子などが入って高くなってもせいぜい40NT位にしか過ぎない。

私が食べているのは、昨日も今日も温麺の「小」サイズだった。それで充分の分量なのだが、見ると私の器よりも一回り大きなものが隣のテーブルには並んでいた。多分お婆さん達は始めての来店なのだろう。だから分量が判らずに「大」サイズのほうを注文してしまったようだった。

例えば、日本で牛丼屋さんへ入って食べ残したら、どうするだろう。頼んでみてもパック詰めにはしてくれなかろう。

蕎麦屋さんで丼物を注文したとしても多分同じだろうと思うがどうだろう。保健所からの指導とかといった尤もらしい理由を付けて、多くの店が対応してくれないのではなかろうか。

私が子供の頃は、よくこの店でたった今目の前で行われたような微笑ましい情景に出会ったものだった。蕎麦屋さんや洋食屋さんなどで、よく年配の女性が持ち帰りにしてもらう光景に出遭った記憶がある。食べ残してしまったものを包んでもらう事は、ある時期までは恥ずべき事でも何でもなかったのだ。それに、どの店でもそうした対応を億劫がる素振りは無かったように思う。

今ではそんな光景は結婚披露宴の宴席でさえ見かけなくなったが、思えば昔は至極当たり前の光景だったのだ。食べ残したお婆さん達に向かって自然に対応して残り物を詰めていた光景は、妙に懐かしい感じがしたし、その姿はふわりとした優しさに溢れていた。

|

|

曽家涼麺の「炸醤温麺」

|

醤が掛かった麺や味噌湯を持ち帰らせる事は、テイクアウトをしていない店であれば、どういった規模の外食店であれ、ひとつのリスクとなろう。

なにせこの日の台北の気温、10月下旬とはいえ平均で20度くらい。湿気が少ないのでさほど高い気温には感じないが、食材の常温保存を安心してできる、というような状態ではなかろう。亜熱帯の気候にある台北にあっては、じき(数時間後)に痛んでしまう事も充分に考えられる。

時間が経過した後に、その食物が傷んでいるかどうかは普通の感覚を持った人なら充分に判断が出来よう。衛生管理が保たれた環境下できちんと調理されているので、食中毒を引き起こすような菌の混入など、この店では起こるまい。

お互いの信頼関係の上にテイクアウトが行われ、且つ又、こうしたやり方が見事に成り立っているのを、私は羨んだ。

例えば日本にあっても、同様の行為が成立するはずなのに、と思った。たった今見たような「持ち帰りの仕草」が、とうに絶えてしまったのは何故だろうか?。

持ち帰って状態が変わった後に、食べるかどうかは自己責任の範疇で判断すればよい事柄で、本来は本人の選択で為せば済むはずだ。お客さんも店の側も、お互いに大人同士なのだから、妙な事に成るほうがおかしいと思えるし、当事者に任せれば良いのに、と私などは思ってしまう。

日本においても同じ話であるはずで、寿司屋や天麩羅屋であればどんな季節であろうが折詰めを持ち帰れたはずだし、お弁当やサンドイッチなどのテイク・アウトがあると言うのに、何故、途中まで食べた料理や生ものだと持ち帰れないのか。

何もお役所あたりが持ち帰る行為を規制する必要はあるまいと思われるし、お役所の規制に託けて、店の側が億劫がるのは筋が通っていないように感じてしまうが、どうだろう。

|

|

「魚丸湯(ユーワン タン)」は、淡水の名物だ。

広く台北では親しまれているスープのようだ。

白身魚のつみれであり、肉団子が中心になって包まれている。

美味しい具材が2種類入っており だから2倍に楽しめる。

曽家涼麺では、味噌湯が人気だが、

こちらもかなりいい具合。

すまし汁なのだが、つみれの出汁が良く効いていた。

|

< 笑顔との再会 >

食事の際のやり取りは、2回目の入店だったので、昨日よりも幾分かこなれていた様に思う。

女将さんは麺を茹でながら、2回ほど「辛くても大丈夫?」と聞いてきてくれた。日本人の味覚を良く判っているのだろう。思い遣りが深い人なのだ、と思った。

今度のメニューは賽の目に切られた旨煮状の肉がトッピングとして盛られて、それに焦がした唐辛子などが入った醤が掛けられたものだった。「炸」の文字は油で揚げたり、強く炒める状態を指している。この香りの高い辛めの醤の仕上げ方が「炸醤」ということなのだろう。

昨日の麻醤の状態も良かったが、今日のモノも大いに気に入った。多分、その嬉しさが表情に表れたのだろう。「味はどう?」と女将さんが笑みを向けた。「素晴らしい!」と答えて、さらに感想を話した。

食べ初めてからじきに、女将さんが携帯電話を取り出して誰かと話し始めた。私のほうを見ながら笑顔になって携帯で話しているので、なんだろうと考えていたが、やがてその理由が判った。女将さんと「今日は荷物が少ないのね」などと話していたら、旦那さんが笑いながら店に現れたからだ。

「ちょっと、外に出ていたんだ」と言いながら、私のテーブルの前に来て、丸椅子を手前に出して私の正面に座りながら「よく来てくれた」と手を差し出した。握手を交わしながら「貴方はきっと戻ってくる、と昨日話していたんだ」と、さらに大きな笑顔になった。

旦那さんはこうして心に満ちてくる優しい言葉を掛けてくれた。私は何だか嬉しくなってきた。その笑顔に包まれていたら、旧友と再会したような優しい感覚が沸いてきたからだった。

|

「魯肉飯(ルーローハン)」と同じような、煮込んだ肉がベース。

これが「炸」、強く炒めるということなのだろう。

それがさらに味噌仕立ての旨煮状になっている。

最後にその上から麻醤が掛かる。

ピリッと麻が効いていて、旨煮のコクが広がる。

麺の底には胡麻だれがあって、これがまた、香りたっぷりのいい味をだしている。

|

曽家涼麺の「炸醤温麺」 濃厚なので「魚丸湯(ユーワン タン)」とよくマッチして、美味しかった。

|

< 樹上にいた小動物の正体は? >

「今日はどこへ行ってきたの?」と何時も聴かれているような慣れた感じで女将さんが話しを継いだ。

「円山へ行って、大龍街で油で揚げた玉子の入った餅みたいなのを食べた。熱くて美味しかったけど、名前をメモしてなくて、それが何だか良く判らない」と混んでいた屋台店の感想と一緒に話してみた。

けれども私の話自体が要領を得ないためか、結局、食べた品物が何という名前のものなのか判らずじまいだった。その晩、ホテルの部屋に戻ってから撮った写真を確認していて、やっと屋台に掲げられた看板の文字で「炸蛋餅(ザーダンピン)」という名前が判ったのだった。

「炸」は油で揚げたり強く炒めたりする調理法を意味し、「蛋」は玉子であり主に使われる素材、最後の「餅」は調理後の形状や状態を表している。だからそれは、玉子を使った餅状にした食材を油で揚げたもの、という事になる。

「その後、孔子廟へいってスケッチしていて、そこで猫くらいの小さな動物を見たんです」と言いながら、写した写真を見せて名前を聴いてみた。料理の名前だけでなく、あの可愛らしい小動物の正体が知りたかったからだ。 |

|

孔子廟でみた小動物

敏捷に動く、子猫ほどの大きさの生き物。

リスの様でもあるし、まるで違った様でもある。

様子からすれば、ヤマネの様でもあるし、木鼠のようでもある。

|

「ああ、これはxxxxxよ」といって説明してくれたのだが、残念な事に肝心な名前の部分が聴き取れなかった。

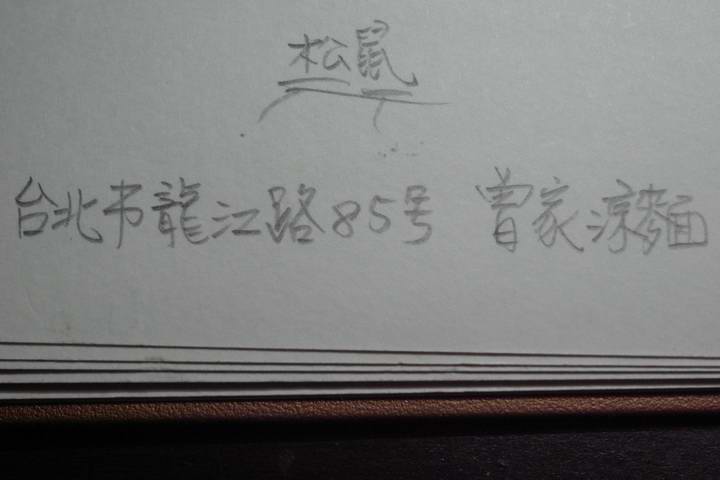

仕方が無いのでスケッチ・ブックを取り出して漢字を書き記してくれるようにお願いした。そこには「松鼠」という漢字が書かれていた。

「それは台湾に棲む野生のものなの。他の公園の樹にも居て、みんな可愛がっているわよ」ということだった。

テンやオコジョなどではなく、木鼠か或いはリスの一種というのが、その敏捷で可愛らしい小動物の正体だった。残念ながら「リス」の英単語を知らないので、その場でリスの仲間なのかを聴き正す事は出来なかった。

|

下にある住所は、これは私達の姉妹店と言いながら、書いてくれたもの。

写真を送ろうと思って、店の住所を書いてください、とお願いした。

郵便を送るのなら、こちらの方が良い、と言っていた。営業時間が長いし、休業日が違うのだろう。

或いは、住居がそちらなのかも知れなかった。

|

|

色々と屋台物の話になった後に、いつしかまた大龍街の話になった。

「東京の湯島という場所にも孔子廟があるのだけれど、あの門ほど素晴らしいものはそこには無い。台北と同じように大勢の学生達で混雑はしている。元は古くからある学校でずっと長い歴史はあるけれど、敷地は格段に狭くて比べ物にならない」という話をした。

「門があまりに見事だったので、スケッチをして来たから見て欲しい」と言いながら私はスケッチ・ブックを開いて、旦那さんへ預けた。旦那さんには私のスケッチを今まで見せていなかったからだ。

|

|

谷中にある人気スイーツ・メニューでお馴染みの品物

「愛玉子(オーギョーチー)」の屋台を発見。

15時位で街路が交通止めになるのか、

それともフルタイムで歩行者天国状態なのか、この夜市のエリアの仕組みが一寸判らなかった。

写真は、道路の中央部分の様子だ。

道路の中央分離帯の両脇には、もう沢山の屋台が並んでいる。

|

< エピソード13 台北への想い >

台湾に初めて訪れた後、私は台湾について少し掘り下げて勉強をした。中公新書の「台湾」や「台湾出兵」は学生時代に読んでいた。 新書の内容は、長年培った素晴らしい「老人力」が見事に発揮されて、すっかり忘れてしまっていたので、これを期に再読したのだった。

そして今回の旅行に際しての新たな知識として、司馬遼太郎さんの「街道をゆく 台湾紀行」、それに現場知識として地球の歩き方から「台湾」と「台北」の2冊、さらに「台湾茶遊」と「はじめての台湾茶」のお茶関連の書籍を買って、繰り返し読んで知識を深めたのだった。

だから多角的に研究したという自負があって、旅行を期に台湾の事を、改めて良く理解したつもりだった。でも、2度目の台湾旅行では初回にも増して驚く事が多く、毎日が新鮮な刺激に満ちていた。そして今もその最中にあった。

深く人と知り合って、長く会話することも出来たし、私が抱いてきた台湾への想いなどについても、じっくりと話すことが出来たのだった。

|

|

曽家涼麺の女将さん推薦の夜市、

「寧夏路夜市(ニンシャー・イエスー)」の様子。

|

「台湾は日本の隣人よ。私達はあなたたち日本人が大好きなの」と女将さんが言い、それを引き取って「だから、僕らは一番のパートナーで居たいと何時も思っているのさ」と旦那さんが重ねた。

私はその言葉に包まれた際に、感動のあまり俯いてしまったのだった。頬を濡らした顔を上げてみると、彼らの優しい笑顔が目の前にあって、優しく私をみつめていた。ああ、また、旅の神様はここに来てくれたのだな、と深く感じた瞬間だった。

「2度目の台湾を楽しむためには、街を沢山歩いてみて」と真顔で言いながら、さらに「それに地元の人が食べているものを食べるのよ。安いし、旨いし、悪い事はひとつも無い。そうやって私達の台湾を楽しんで」と笑顔一杯に女将さんは話したのだった。

「そして、また台湾へいらっしゃい。あなたの描く絵はやさしい色で、とってもイイ。一杯、絵を描いて・・」と、言葉を結んだ。

お礼の言葉、美味しかった料理への労い、そして楽しい会話を提供してくれた感謝の気持ちを繰り返し述べて「それでは、これから士林へ行ってきます」と別れを告げて、いつまでもここに居たいという思いを払って、店を後にした。

|

前日の夜は、「曽家涼麺」の女将さんが勧めてくれた夜市である「寧夏路夜市(ニンシャー・イエスー)」へと出掛けて見たのだった。

「何を置いても試してみるべし」と硬く教示を受けた名物料理を楽しむためだった。それはまさに名物に恥じない内容だった。小粒の牡蛎を玉子で綴じたオムレツ状の料理の「○(虫偏に可の文字)仔煎(クァイクーシェン)」、それに牛肉を煮付けたような「魯肉飯(ルーローファン)」の2品がそれだ。

「観光夜市」と銘打たれて外国(主に日本からの観光客だろう)からの客を集めている「士林」や「銀河街」などの有名どころではなく、この場所で開かれているのは地元の為のもの。あくまでも地場の人達を対象として勝負しているマーケット(商圏)のようだった。

|

|

この店は

「邱記10元○○」

という名前の人気店。

「10元」は、一品が10NTからの値付けを表す。安価さに驚くばかりだ。

「○;石偏に炭の字」の漢字は炭火を、

「○;火偏に考の字」は炙り焼きを意味するのだろうと思う。

ホテルへ戻ってからの夜食にしたくて、ソーセージと手羽先と鳥串を買ってみた。

これはアタリだった。

ボールに好き放題に並んだ品物を取り入れて、精算する。

2種類から選べるお好きなスパイス(辛いものと、ちょっと控えめな辛さのもの)を振ってもらえる。その後で、紙袋に入れて手渡してくれるシステムだった。

|

どの店も実に安価であるが、少しも手を抜いていない。それどころか、活気に溢れて、熱心に商売をしている。

その様子は傍目からも頼もしく、堂々としていて清々しいものがあった。

次々に休みなく焼かれる寧夏路夜市(ニンシャー・イエスー)名物の「○(虫偏に可の漢字)仔煎」などは、店先に置かれた大きな鉄鍋と格闘する料理人の手元や、出来上がっていく調理の様子を眺めていて飽きる事がなかった。

さらに加えれば、そうして一心に作られた料理はどれも皆、一級の味の出来栄えだった。

縁日騒ぎに手を抜いたり、誤魔化したりするようなものがなくて大きく満足したし、こうした旨いものをここまでの価格で愉しめる台北の人達が心底から羨ましく思われた。

昨晩のそうした愉しみをもう一度、と考えてこの日の午後も、女将さんの言葉に従って、地元の物に親しもうと考えていた。

大した物を食べたわけではないのでオコガマシイ限りなのだが、「食を知れば、人を知ることが出来る」。

それは台北での旅で今回得ることが出来た、強い実感だった。

|

|

|