小さな旅の空の下 のページ 小さな旅の空の下 のページ  Top Pageへ移動 Top Pageへ移動  閉じる 閉じる |

2013.10.16

旅にしあれば・・・、ふたたび (台湾 第二日目 午後:台北市街 南京東路 信義路:永康街 「やさしさの中身」) |

旅程;2013年10月15日より 3泊4日間

旅の第二日目 (2013年10月16日);

歩行数と距離; 26,702歩 17.3Km

滞在地;

新北投站;北投公園 ― 中山站;南京東路 ― 東門站;永康街、森林公園 ― 寧夏路夜市 宿泊:国王大飯店

(このページでは2日目の午後、「南京東路」「永康街」でのエピソードを紹介する。)

カメラ;

PENTAX K7

レンズ;

PENTAX FA20-35mm F4.0 AL

PENTAX FA35mm F2.0 AL

台北の街を訪れて時刻に関わらず朝な夕なと歩き回ってみると、そこで見るもの、また接するものが、なんだかひどく心懐かしい感じがした。しかしその一方でどれも皆、もの珍しくもあった。だから私はこのエキゾチックな街の中を、新鮮な驚きを繰り返しつつ、足を棒にして毎日熱心に歩いたのだった。

そうやって街角を歩いていると、留めておきたいと深く感じる景色に出会うのだった。だから盛んにカメラのシャッターを切るのだが、時には写真という手段によって瞬間的に情景を切取るのではなく、少しのあいだ向かい合いたくなってくる。スケッチ・ブックを取り出して紙の上に景色や時間を閉じ込めたいと感じる場合があった。

時間が充分な時もあり、そうでない場合もあった。だから時には着彩まで出来ないこともあって、ホテルに戻ってから色を付け足したり、それもできずに鉛筆やペンでのデッサンのままになったりしていた。そうやって、旅の目的を満たしつつ、私は楽しい時を重ねていた。

|

|

新北投站前の商店街

|

さて、それではここで確認の意味を込めて、台北市を南北に縦貫する鉄道路の「淡水線」を中心に据えた、今回の旅の目的地をまとめておこう。

|

朝~午前 |

正午~午後 (~15:00) |

午後~夕刻 (~18:00) |

夜 18:00~ |

| 一日目 |

成田国際空港 |

桃園国際空港 |

淡水站;淡水老街 |

北投温泉 |

| 二日目 |

新北投站;北投公園 |

中山站;南京東路 |

東門站;永康街、森林公園 |

寧夏路夜市 |

| 三日目 |

圓山站;孔子廟 |

台北車站 - 士林站;士林官邸 |

台大醫院站;台大病院 |

遼寧街夜市 |

| 四日目 |

台大醫院站;ニニ八公園 |

中山站;南京東路 |

桃園国際空港 |

成田国際空港 |

*このページでは、旅の二日目の様子(午後の台北市街でのこと)をご紹介する。

歩行数と距離;18,850歩+夜市 7,852歩 17.3Km

今回の旅では様々な目的があった。

色々な場所でスケッチを愉しむ事、大好きな台湾の茶葉(青茶:鳥龍茶)や茶器を購入する事、それに地元の旨い物を見つけて食べる事、などが大きな中心として据えたものだった。

その「旨い物」については幾つかの料理にターゲットを定めていた。食べ物に対しての具体的な狙いがあって、また前回の旅で出会った美味しいものを食べようと思っていたのだ。どれも皆、高級なものではなくてごく安い料理に過ぎないが、それぞれが一級の味で、大きな幸福感をもたらしてくれたものだった。

「85℃」のケーキ、屋台物、「八方雲集」の鍋貼餃子と酸棘湯、小龍包などの小吃料理、そして台湾鉄道のお弁当。それだけではなく、さらにガイドやブログで仕入れた対象も幾つかあった。夜市を目指せば、事前に調べた食べ物だけに留まらず多彩なものにも巡りあえるはずだ。

|

|

|

宿泊した「北投温泉」は北投站から支線に乗った先の「新北投站」にある。

だから、市街へ向かうためには淡水線の「北投」站へ戻る必要があった。

折角なので、昨日、ロッカーの所在を丁寧に案内してくれた駅構内の「訊問慮」- 案内カウンター -に立ち寄ってみることにした。

説明してくれた可愛らしいお嬢さんは前歯の矯正をしていたので、まだ歳若く、女子学生のアルバイトなのかも知れないな、と思った。

正直なところを言えば、また彼女の笑顔に会いたい、という思いがあった。

|

確かに淡水駅の外にはロッカーが在った。

案内所の業務であるには違いないが、

彼女がそれを丁寧に説明してくれたお陰で、私は大変に助かったのだった。

改めて対応のお礼くらいは言っておきたかった。

|

2日目;歩行距離 26,702歩 17.3Km

< 台北市街地へ >

台湾は火山島なので、どの地区へ行っても多くの温泉がある。島の北部の海岸寄りにも幾つかの温泉があって、「北投温泉(ベイトウ ウェンチュエン)」もそのひとつだった。

初日は>そこの温泉リゾートに宿泊して、午前中を北投温泉で過ごした。1913年(大正2年;日本統治時代)に「北投温泉公共浴場」として建築され、近年になって「温泉博物館」として再生された建物のある大きな公園で過ごしたのだった。

広大な「北投公園」も公共浴場とともに建設されたのだというが、そこは実に素晴らしい公園であった。遊歩道が園内を巡り、深い樹林帯があり、池には睡蓮が咲いていた。また園内には博物館だけでなく、一際目を惹く、秀麗な外観を持つ素晴らしい図書館も建っていた。

私はその公園の景色ではなく、図書館や博物館といった建造物を対象に選んで、盛んにスケッチをしたのだった。博物館の裏手でスケッチしていた事が切っ掛けとなって、忘れられない人と出合い、共通の趣味を持った私達は親しく知り合うことが出来た。

私は偶然がもたらしたその出会いを歓び、温かい想いに包まれて、快適に過ごせた温泉の地を後にしたのだった。

午前中一杯の潤いある時間をそこで過ごした私は、次の目的地である市街地へと向かった。この日の午後は、台北郊外の山懐にある「士林」の街へと出掛けるつもりだった。

|

一応、今のうちに「悠遊カード」に行動金額をチャージをしておこう。

駅舎の外にあった圓山站(円山駅)と違ってこちらは北投站の構内にあったチャージ機。

|

北投から6番目の駅が「士林」、12番目が「台北車站」。

台北車站から「板南線」に乗り変えて、「忠孝復興」站へ、

そこからさらに木柵線」へ乗り換えて「南京東路」站へ向かう。

しかし、何のことは無い。

ホテル直近の駅は淡水線の「中山」站だった。

しかもそこは北投から数えれば11番目の駅であった。

|

2日目は台北市街へと移動した。

2日目からの宿は、先の温泉リゾートとは異なってシティ・ホテルをネットから予約した。市街の中心ともいえる「中山站(駅)」に近い場所にホテルをとったのだ。

心置きなく温泉に浸かって、さらに美しい公園で寛いで、存分に愉しんだ。そんな思い出深い場所となった「北投(ペイトウ)」の地を離れるのは随分と心残りであった。なぜかといえば、やり残した事があったからだ。温泉博物館のスケッチで知り合った彼が勧めてくれた「地熱谷」へ、私は結局行く事が出来なかったからだ。

そうした後ろ髪引かれる想いを残しつつ、つぎの目的地へと向かったのだった。

目的の「故宮博物院」へ向かうには、宿泊先からそのまま向かった方が経路(順路)としては無駄が無くて良い。しかし直行せずに、ホテルにチェック・インして荷物を部屋に置いてからにしようと思い、一旦台北市街へと向かう事にした。士林へ行くには市外地の中心に建つホテルへ行ってしまうと、再度、北投方向へと戻る形になってしまう。でも手荷物の事を考えればそれも仕方があるまい、と思われた。

市街を東西に横切って通る「南京東路」と名前がついた大通りがある。その大通りに面して「林森公園」という緑豊かな公園があった。

Googleのストリート・ビューによれば、公園から見ると通りを挟んだ正面に私が予約をしたホテルが建っているはずだった。

ホテルはさほど大きくは無さそうだが、市街での行動には抜群のロケーションを持っているといえよう。活動の中心はMRT「淡水線」になるわけだが、なにせホテルの所在が淡水線へのアクセスに関して至極便利な地区にあった。

予約時のガイドの記載によれば、その宿泊先は中級クラスの都市型ホテルという分類だった。どんな感じの宿なのだろうと期待するところがあった。

|

|

台北車站 内、

「板南線」の近代的な

ホームの様子。

安全ゲートが設けられている。

|

< 最寄り駅を取り違える >

結局その「荷物を置こう」という考えが失敗であった。前日のようにホテルを探し求めて歩き回ることは無かったのだが、そもそも私は最寄り駅を完全に勘違いしていたのだった。

ホテルへ遠回りしただけでなく荷物の整理などでかなりの時間を費やしてしまったし、途中で食事も採った。しかし、その勘違いのお陰で、食事の際の楽しい思い出が獲得できたから、結果は上々の仕儀。結局はありがたい勘違いを犯したのだ、といえた。

そうしたアクシデントによって、故宮博物院へと向かえる事になったのが15時を過ぎた時刻になってしまったのだった。

勘違いの原因は、単純ミスによるものだった。「中山」站からならホテルまで徒歩で10分足らずの時間で済むのだが、南京東路に面して建つホテルの所在が木柵線の「南京東路」站の近くにあるもの、と大きな勘違いしてしまったのだった。MRTでの2回の乗り換えだけをとってみても随分と貴重な行動時間をロスしてしまっていた。

その勘違いには実は正当な理由があった。私は間抜けな事に、用意していた地図入りのガイド・ブックを台北へ向かう機内の座席前のポケットの中に忘れて来てしまったのだった。初日の宿泊先となるホテルはガイド・ブックには出ていなかったが、これから向かうホテルに関してはそのガイド内の市街地図に所在が示され、外観写真とホテル概要が解説ページに掲載されていたのだった。

もう一冊持ってきたガイドのほうには、生憎ながら地図での所在が掲載されていなかった。万事休す、といってもよい状況だった。

ガイドの地図を見れば、迷う事無く一発で直近の駅である「中山站」で列車を降りただろうから、正午近い時刻の街中を歩かずに済んだのだ。しかも、そこには体力を削ぐような暑さがそこに加わっていた。南京東路の歩行だけで30分以上の時間を無駄にしてしまっていた。

|

|

|

< 「南京東路(ナンジン ドンルー)」 四段から市街地を歩く >

「南京東路」は市街中央部を東西に横切る大通りだ。

MRT板南線の地上部に通る「忠孝東路」、その北側にある「市民大道」、そしてもう一本北筋に当る「長安東路」、その更に北に続く幹線道路が「南京東路」なのだった。この道路を地図で見ると良く判るが、図面の水平方向にどこまでも平行な線が引かれている。それが完全な直線状態を示したこの道路なのであった。

日本の国道16号線のように、非常時には航空機の滑走路として利用できる様に転用用途を考えられた上で検討されて、建設された半軍事道路なのかも知れなかった。つまり、直線道路としての有効距離が極め付きの長さで、かなりの範囲に渡って仕上げられた特徴ある道路なのだった。

MRT路線で言えば、淡水線と木柵線の2本がその通りを縦方向(南北)に割っているし、また、その2本の路線の間には高架道路がやはり南北に2本-東側の「建国北路」と西側の「新生北路」だが-道を割って走っている。

こうした交通の中心ともいえる「南京東路」は、市街の主要通路といえるものだろう。両側はびっしりとビルが建っていて、一階はオフィスや銀行、或いは旅行社の案内カウンターや航空会社(チャイナ・エアラインの本社)などが並んでいる。また、ブティックやスポーツ・ウェア、靴や鞄などを扱う高級店や家電の量販店、飲茶のレストランや喫茶店など、多くのオフィスや店舗、それに大小のホテルが並んでいる。

広い通りは路線バスの幹線路でもある。複数車線の歩道側から見て2車線目がバスの通行帯で、路面には「公用車用」の車線を示す大きな漢字でのペイントがある。そこに路面電車用のようなプラット・フォームが建っている。バスの乗降客は路上の車線を跨いだ場所にあるそのバス停を利用する事になっている。バスに乗り込むためには、歩道上で待つのではなく、横断歩道の信号が変わって通りを横断できるようになるまで待って、路上のプラットフォームまで行かなければならないのだ。

大通りを走る路線バスは運行本数が多いので信号を待って乗ることになっても苦にはならないが、これが本数の少ない状態であれば、案外大変なものだろう。こうした具合であるので、台北での路線バスの乗降にはほんの少し「慣れ」が求められると思う。

ところで4車線中の一番歩道寄りの車線は低速車用となっているようだ。その車線には凄い数量のスクーターが切り無く走っている。まさに大量に流れる肴の群れのような状態だ。そしてバス・レーン(2車線目)の中央寄りの残り2車線。そこは普通車や高速車用の走行車線である。

「南京東路」は中央分離帯を挟んで左右含めて都合8車線の車道、さらに両端の広い歩道で構成されている、川の様に大きな通りであった。

しかも通りの歩道の幅はかなり広く、場所によっては2区画が充てられている。

さらに歩道とは別に道路に面した建物の1階部分が連なってアーケード状になっている。歩道面からは段差があって一段高い場所にその通路の水平面がある。スコールの襲来や雨季の際には、3m程の幅があるその部分を通れば大いに助かるだろう。横殴りの強い雨でも降すならば話は別だが、傘が無くても困る事はない。

|

|

南京東路、

中山站の近くにある

「森林l公園」の前。

さて、ここで質問。

この機械がいったい何んだか、お判りだろうか?

|

< エピソード5 台北での自転車事情の変化 シェア・システム 「U-Bike」 >

台湾の市街地にはひとつの特色がある。先に紹介した通り、それぞれのビルの1階が繋がれて屋根付きの通路ができているのだ。私有の区画なのだが半公共の通路になっていて、その部分は歩行者のみが通行している。

しかしその外側の歩道部分、さらにその歩道内の道路寄りの区画では、時に自転車も走って来る。今回は多くの自転車が走っているという環境変化に巡り合ったのだが、大抵のスポーツ自転車はスクーターが走る一番歩道寄りの低速車用の車線を走っていた。けれども、そうでない普通の自転車に乗った人達は、まるで日本の買い物自転車を範としたかのように、車道ではなく歩道上を走っているのだ。

前回は台北滞在中に走行する自転車を2台しか見かける事がなかったが、今回の状況は「激変」と言ってもよい変化で、市街を行き交う自転車を大いに見かけるようになっていた。見違えるほどに、凄い数に増殖していたのだった。

淡水の街には、以前の旅行の際もレンタル・サイクル店があって、そこで自転車を借りる人を見かけたものだ。当時、台湾北部の郊外地域には自転車用の専用道路が整備されつつあったのだ。

しかし、今回は淡水駅前の公園の一角に一大基地(高校の駐輪場を幾つか合わせたほどの敷地)が作られて、広く自転車が貸し出されていた。淡水の地は郊外とはいえ、前回は岸辺を走る自転車はほんの数台(時間当たり2・3台)という程度に過ぎなかった。だが今では、郊外の淡水は言うに及ばず、市街地域の繁華街であっても、明らかに自転車の数が増えつつあった。

それだけでなく台北市街も大きく変化していた。いつの間にか繁華街の歩道路面に自転車のターミナルが出来上がっていたのだ。都市の中心部の繁華な場所であるが、歩道面が広いために歩行者の通行に余裕がある。だから、充分にシェア自転車用のステーションが設置できるのだった。

|

|

林森公園前(ホテル前;ブルーシートの工事中ホテルの右隣)の

シェア・サイクル。このシステム、U-Bikeという名称が付いている。

ステーションは市街11箇所から運用が始まり、現在は150箇所があるという。

|

日本の自転車を取り巻く交通事情(環境といい法整備といい)は先進国中で最悪の環境であるが、今や台湾は日本の劣悪さを横目に、あっという間に遥かな高みに立っているように思う。

しかも愚図愚図している日本などは一足飛びに追い越して、「繁華街で自転車をシェアして利用する」という極めてエコなシステムが構築されていた。

私はその様子を目の当たりにして、余りの羨ましさに声も出なかった。

基地では貸出と返却が簡単に出来る。調べてみたら2008年のサービス開始時は市街11ヶ所であったが、2013年の時点では150ヶ所にスポットが増設され、利用される自転車の保有数は今や5000台に登るのだという。

150ヶ所の拠点といえば、主要な通りであればそのいずれの地点でも利用・返却が可能だろう、という程度の規模になる。広大な区域がカバーされるのに充分過ぎる拠点数であろう。なんとも素晴しい規模で構築されたシステムだった。やはり、拠点数や利用できる自転車の保有数(有効数)がある程度の規模を伴っていなければ「公共の足」としては活用されまい。

自転車を返却し、備え付けの専用機にMRTの乗車で紹介した「悠遊カード」をかざすと利用料金が自動精算される仕組みだ。

帰宅後に調べた「台湾観光協会のページ」によると、利用料金は最初の30分が40NT(つまり130円ほど)、その後15分ごとに10NT(およそ30円)ずつ加算される仕組み、と紹介されていた。なお支払に関しては「悠遊カード」の利用のみで、チャージ額から差し引かれる。

しかし、どうやらページで紹介されていたそれは開設当初の話であって、最新の情報によればカードの登録を行う事によって最初の30分が無料となるようだ。しかも、そうした便利さから、一日の利用者数は2万人に登るのだと言う。

ついに「悠遊カード」は市街を縦横に走るMRTや便利な路線バスだけでなく、自由自在に市内を気ままに移動できる我らが自転車にまで、トータルで利用できる状態に進化していたのだった。

|

< 南京東路の三段、二段を歩く >

「淡水線」から台北車站で「板南線」へ乗り換えて「忠孝復興」站へ、そこからさらに「木柵線」へ乗り継いで「南京東路」站へと向かったのは先に書いたとおりだ。

私は何ら疑う事無く、いつの間にか高架を走っていた南京東路の駅ホームに降り立ったが、出た道路は「南京東路」三段の終端部分であった。ホテルの住所は「南京東路一段」なので、駅からホテルの所在まではかなりの距離があった。しかも方向を間違えてしまい、始めは敦化北路と交差する四段側へと向かってしまったので、結局2キロを越える距離を歩く結果になってしまった。

いくらキャスターが付いているとはいえ、荷物の入った旅行用ケースを曳いてその距離を歩くのは辛かった。今思えば、バスに乗り込めばよかったと反省するのだが、その時点ではそんな事すら思い浮かばずに一心に歩いていたのだった。

ホテルは通りに面して建っているはずなので、迷う心配はまるで無く、そのままこの真っ直ぐな道を脇目も振らずに進んで行けばいいだけだった。

しかし丁度、駅を降りた時刻は正午を過ぎた暑い時間帯であった。10月中旬の季節に慣れた体にとってこれはひとつの試練ともいえた。距離自体は大したものではないのだが、暑さのためか意外に消耗したようだ。

汗はどんどん流れて来て、実際の時間の流れよりもはるかに長い時間、行動しているように感じられた。結局、ホテルが建つ地区にある「林森公園」へと辿りつくまでには40分程も掛かってしまったのだった。

|

|

中山地区にある大きな公園は都会の潤いと言えようか。

「林森公園」の南京東路側の入り口にある「岳武の銅像」から園内を見る。

|

< 台湾総督 「明石元二郎(あかし もとじろう)」の事績 ;林森公園 >

「林森」は国民党の主席だった政治家の名前で、それを関した公園という事だ。「中正xx」というのと同じ方向のものである。調べてみると、ここはかつての「日本統治時代」には日本人墓地とされた場所。

統治時代前には清朝の兵舎が建てられていたと言うが、1896年第3代の台湾総督である日露戦争の英雄「乃木希典(のぎ まれすけ)」の御母堂が葬られてから日本人墓地に変わって行ったと言う事だ。

第二次大戦後は整備されて公園となったが、往時の名残として公園の北側に鳥居が2つ、「日本明石総督旧墓址」という石版と共に建っている。鳥居は公園が墓地であった頃、第7代台湾総督だった「明石元二郎(あかし もとじろう:1919年没)」とその秘書官だった「鎌田正威(かまた まさたけ)」のお墓の前に建っていたものだという。

明石は現台湾でも恩人とされた福岡藩士族出身の軍人政治家で、陸軍近衛師団参謀から仏・露・独の各大使館付武官を経て総督に就任した人物だ。日露戦争を支えるための謀略戦の指揮責任者としてロシア革命勢力や反ロシア勢力(フィンランド革命党)を支援し世論操作や厭戦気分を蔓延させたり、といった後方攪乱活動などで辣腕を振るった。直接の戦闘指揮は執っていないが、一部には「20万人の軍勢力の軍事行動に匹敵する活動」などの評定(ドイツ皇帝)もある。

彼が台湾に残した事績は枚挙に暇が無いが、民生長官の協力のもとに大きく民事を整えた事が大きかろう。その事績は大きく、戦後の多くの政治家などでは足元にも及ばないものだ。

その代表的なものを挙げてみると、司法制度の改革、台湾教育令の発布(蒋介石の次代となった「李登輝(り とうき)」総統はこの政令により京都帝国大学を卒業)、水力発電事業の確立、「台湾電力会社」の設立、「華南銀行」の設立、海岸線・東西横貫鉄路の開設など、要するに現在の台湾の教育や民生の基礎を創り、そして産業基盤を築き上げた偉人といえよう。なお、「台湾電力会社」は現在も存続しているし、「華南銀行」は台湾最大の銀行に成長、鉄路も同様に現存して交通網を支えている。

鳥居は、総統府横にある「二二八和平祈念公園(アーアーバー・ハアピンゴンユェン)」(大戦直後の中華民国からの独立闘争を記念し、その抗争での犠牲者を顕彰するための公園)に一時移設されていたが、現在はこの地へと戻されたのだと言う。

台湾の人々は今も偉大な恩人の一人として彼を敬い慕っていた。明石を称えて石版を設置して大切に扱い、さらに説明版(中日文での解説)を添えて明石(日本統治の実践者)の残した業績を後世に伝えているのだった。

|

< 曽家涼麺 との出会い >

台北の街は巨大な都会ではあるが、大きな公園が幾つもあって、緑多い街だ。通りによっては街路樹も盛んに植えられているし、中には道路の中央分離帯が植林された道路もあった。そこは、樹林公園的な遊歩道が中央に設けられた美しい通りで、新しく郊外に作られた道路でもあった。

そうした潤いある市街にあって、「林森公園」は繁華街の真っ只中に忽然と出現したオアシスのような場所だった。

公園の入り口に立ち、通りを挟んだ正面にホテルを見出した私は、安心したのだろう。にわかにお腹が空いてきて、急に昼食を採りたくて仕方がなくなった。まるで、TVドラマの「孤独のグルメ」のアップ三段階の「腹が減った。何か食べねば・・・」と立ち止まる恒例のシーンを再現したかのような状態だった。「あるんだな、本当に。ああいう時が」と、しみじみと思ったのだった。

そこでホテル側の歩道へと道路(片側4車線の広い道幅)を渡って、周辺で適当な店を探すことにした。すると、ホテルの横手にある高架道路「新生北路」の地上脇の通りに幾つかの店がならぶ、お誂え向きのご機嫌な一郭を見つけたのだった。

「赤坂XX」と書かれたチェーンらしき「つけ麺」のラーメン屋さん、焼肉屋さん、居酒屋、何やら訳の判らない店、などなどが雑多に並んでいた。「赤坂」もそうだろうが、たとえば「新橋」という焼肉店の店名は東京の、我らが新橋の、ガード下に並ぶ店からイメージを広げて命名された店なのだろうか? 建ち並ぶ店を繁々と物色しながら、店内に掲げられたメニューなどが判ればそれにも気を配って、私はその一郭をガラガラと騒々しく音を立てながら荷物を曳きながら歩いたのだった。

そんな中で、店先に調理台を出した店がふと目に入った。看板には「涼麺」と書いてあった。

その店では値段表が店内の壁の黒板に大きく書かれていて、外からでも簡単に文字が読みとれた。しかもメニューを注意してよく見ると、どの料理も随分と安い値段で示されているのだった。

|

|

高架道路、「新生北路」の脇に店舗が並ぶ。

見慣れた街の名前が店名に付けられた、賑やかな雰囲気の一郭。

|

何度か店の前を迷いながら往復していたら、2度、熱心に調理しているその人と目が合った。

2度目の時にその人が見せた素敵な笑顔に惹かれた私は、その店で遅くなった昼食を採る事に決めて、店内へ入っていった。店に入りはしたものの、「涼麺」とは一体どんな状態のモノなのだろうか、とふと思った。

壁に飾られた写真では、どうも「冷やし中華」の様でもあり、「つけ麺」の様でもあるのだが・・・。あるいは韓国料理の「冷麺(レーメン)」のように何度噛んでも駄目なモノだったらちょっと困るな、などと考えていた。

私はその料理に関して全く未知であったので、店の中に入ってからも落ち着かず、ほんの少しばかり緊張していたようだ。

|

< 食に対する姿勢は様々なもの >

中年世代真っ只中の私達の食には、保守的な姿勢の人と革新的な態度を示す人の、二つのタイプがあると思うのだが、どうだろうか。

必ず、決まった品物を注文する、或いは決まった店を作っていてその店にしか行かない、といった傾向の人は多いのではなかろうか。新しい店を開拓したり、知らないものに箸を伸ばす冒険をいつも慎んでいて、未知の世界には滅多に踏み込もうとはしない。そういった姿勢の人達である。

そうした状態にある人達は、その店のその料理が気に入っているという理由もあろうが、要は「食」に対して頓着しないタイプなのだろう。いや、よくよく考えてみると、或いは逆に、いつものお気に入りに縛られた、凄く執着心が強い性の人達なのかもしれない。

その一方で、知らない店に飛び込んで新たな境地を積極的に切り開いていったり、多彩なメニューに載ったものを次々に試してみたり、盛んに従来の路線から手を拡げている人達もいるだろう。

しかし、そういうタイプは少数派であるに違いない。姿勢としては好奇心が旺盛である、という事なのだろう。その勇気は、多感であるためなのか、或いは移り気から来るものなのか・・・。

改めて違う視点に立ってみると、また別の側面が見えてくる。そうした人は「食に対する関心」が、普通の人達よりもほんの少しだけ高いのかも知れない。

そこで、自分自身の姿勢をもう一度振り返ってみた。

|

ファミリーマート公式資料 「海外フランチャイザー」の紹介ページより

「 全家便利商店股 有限公司 」

以下はPDFページよりそのまま抜粋した内容だ。

「1988年に出店を開始し、2006年12月には2,000店舗達成記念式典を開催、台湾第2位のチェーンとなっています。」

「競争が厳しい市場環境の中で、日本の中食技術を積極的に取り入れ、現地の消費者が好む和風胡麻涼麺、手づくりデザート等の商品を展開して、競合他チェーンとの差別化を図っています。」

という事で、どうやら胡麻味噌風味の「涼麺」は和風のもの、という事になるらしい。

さしずめ、「全家涼麺」といったところか。

|

|

初めての場所に行った場合には、なるべくその土地にあるオリジナルの店舗(広く展開するチェーン店ではない店)へ入る様にしている。出来れば、地元の人達に親しまれている店が良い。そしてそこが、必ずしも行列が出来ている店である必要は無かった。

そのようにして飛び込んでその店が気に入れば、次に同じ場所を訪れた際には、ひとまずはその店に入るようにしている。だから一度そうして店を固定してしまうと、そのエリア内で新たな店を開拓するまでにはかなりの時間が必要になってくるという弊害も現れる。

チェーン店なら出される料理の内容が知れているから注文する側としても楽が出来るのだが、ご承知の通り、知らない店に入るにはちょっとした勇気が必要だ。しかも、その店舗が老舗の様相を備えていたりすると、実に厄介なことになる。気後れせずに店に入るには周到な準備が必要で、手持ちの財布が充分な内容を宿しているといった必須事項が前提条件になってしまう。

この時の私も、そういった状況であった。気合を入れるにしても寛ぐにしても、いずれにしても気後れしない店が良い。中山地区は始めて訪れる場所なので、その時の気分に合った店を見つけて試して見ることにした。

|

< エピソード6 「決めた、<曽家涼麺>へ入ろ」っと >

その人と最初に交わした言葉はなんだったろう。

店は白を基調とした清潔感溢れる内装だった。質素なテーブルに丸イスといった、まるでふた昔前の駅前食堂のような簡素な内装。とはいえ、テーブルはステンレス製の配膳台のような無骨さを持ったもので、質素な様子であるが、間に合わせに置いた安物では決してないだろう。「必要最低限」という言葉を改めて「形」として表現すると、食べ物屋さんの店内はきっとこうした具合になるに違いない。

店舗の様子からは「掛け値なしのストレートな勝負」を挑まれた感じがあった。言葉を変えれば、「丈夫で長持ち」という表現がぴったりと来る。その姿勢は「飾り物でない純な中身で勝負を」と言ったところだろうか。

いかにも普段着の心地よさだけが持つ、飾り気の無い雰囲気がそこにあって、質素ではあるが実に清潔で、間に合わせであったり貧相な感じがしたりといった、安普請な雰囲気が皆無なのだった。台湾で時として感じる頑丈な「実利主義」とでも言ったら良いようなもの、つまり現代的な合理性がそうした店舗の設えにも現れているのだと思う。

普段使いのものはそれでいい。簡潔ささえ整っていれば、過度な華美さなどはむしろ邪魔でさえある。私はこの例に見るような、(台湾の)「生活が持つ骨太な質実剛健さ」が大好きだ。

ところで、店内の雰囲気を明るく支えている大きな要素があった。それは店の女将さんの動きだろうな、と彼女の機敏な動作を見ていて感じたのだ。明るく話す世間話を交えつつもテキパキと注文を捌き、次々に料理を作り出す動作が本当に小気味良く感じられたのだった。

|

|

店先の調理台の様子。

これは、醤(ジャン)を仕込んでいる処を承諾を得て撮らせて頂いた一枚。

調理台は道路(歩道)に引き出され、路行く人達から目の当たりに見える位置にすえられる。そしてそこで自慢の腕が振るわれる。

店に入るか迷っている通行人からすれば、まさに店側から一本勝負を挑まれているような状況といえよう。

店の顔である料理人の真剣に調理する姿をこうして目の当たりにすれば、どうしても客にならずにはいられなくなってしまう。

|

私が店の前を往復して迷っている内に何人かの来客が先に入ってしまい、丁度適当な空席が無くなってしまった。

店内に入りはしたものの、どこに座ろうかと思い悩んで佇んでいたら、2人掛けのテーブルに就いてペットボトルのお茶を飲んでいた食事を終えたと思しき女性が、何気ない仕草で奥の席へと移ってくれた。奥の席のテーブル上は配達された材料が置かれた直後の状態で、何やら材料の入ったダンボールが積まれていた。まだ壁際に置かれた保冷ケースへの片付けが終わっていなかったのだろう。彼女はすっと無理なく行動して、奥の席へと移って、気を利かせて私のための席を空けてくれたのだった。

20代後半と思われる綺麗な女性で、送ってきた笑顔に沁みこむような温かい身内感が漂っている。

2人が中国語で交わしている会話の内容はまるで判らなかったが、その表情は打ち解けていて、ごく親しい間柄を思わせた。どうやら席を譲ってくれた彼女は、店の常連客か或いは女将さんの妹さんか従姉妹といった類の身内の人なのかも知れなかった。

|

< 曽家涼麺 : 「麻醤温麺」 を試す >

「How do you cook these noodles? Is that dipped in a soup? , or cooked separate from soup and noodle?」とボードに書かれた「温麺」の部分のメニューを指しながら訊ねてみた。

すると「それは麺だけの状態のものにソースを掛けて食べるスタイルだけれど、それでも大丈夫?」と簡単に料理を説明してくれたのだった。

頷いた私に「貴方の注文したメニューは、ソース(たれ)が辛いけれど。辛いものでも平気?」と聞かれ、さらに「醤(ジャン)を入れた方が美味しいのだけれど、入れてもいいか」と確認された。

大分心配された様なので「I'm quite all right, even if I eat spicy.」と答え、さらに「But please not heavy. 」とお願いした。

|

きゅうりともやしが

アクセント。

醤が掛けられ、皿の下には胡麻の汁が入れられている。

|

|

調理台に向かって掛けた鍋で麺を茹でながら「麺とは別にスープを付けることも出来るのよ。普通は皆、そうやって食べるけれど、貴方はどうする?」と女将さんは重ねて聞いてきた。

「勿論、お願いします」と私は答えて、楽しみにしながらそれが調理されるのを待った。程なくして「卵は入れるか」と問われたので、その事についても聴いてみた。「How do you cook that, boiled or scrambled ?」と。

卵は溶き玉子(掻き玉)の状態で、そこへ豆腐が入り、さらに小葱が刻まれた「味噌汁」がでてきた。しかも中には「魚丸」(白身の魚肉を練ったもので肉が芯に入っている)が入っていた。大分予測と違って豪華版の味噌汁なので、ちょっと感激の内容だった。

熱心に食べていたら、女将さんに料理の感想を聞かれた。「麺のタレは辛くはない?」「スープはどう? 味は大丈夫?」「口に合う?」などなど。

確かに少し辛いが、日本の中華料理店で注意される決まり文句の「少し、辛いですよ」といった料理のように、途轍もなく辛くて我慢ができないというほどのものではなかった。少し痺れた感じを伴う麻(マー)と合わされた「醤」が程よい刺激を与えてくれた。

きゅうりの細切りともやしといった歯応えある具材がシャッキリとしたアクセントになり、麺に絡んだタレの美味しさが口へと広がって来た。掛けられた独自の「醤」には深いコクもあり、旨味もあったのだ。

多分、こうした味を醸し出すには、何らかの秘密の工夫を備えた「中華の秘儀」が相伝されてきたのだろう。そこには「曽家」秘伝の技が秘められているに違いない。

なんともいえない豊かな味の広がりがあり、しかもそれが楽しい麺料理だった。多分、私の顔は出された料理(注文した「麻醤温麺」)を食べた歓びに、大きな笑顔が現れて、しかも食べる間ずっと頷きながら、絶え間ない微笑がこぼれていたに違いなかろう。

事情を知らない傍目からは少し妙な姿に映った事だろう。訳も無く頷き、微笑む、そしてそれを繰り返すという、ちょっと不気味な親父の姿がそこにあったに違いない。

|

|

客席に使われるテーブルが

配膳台(調理台)のような

ステンレス製であったのが珍しく、

ちょっと驚きだった。

清潔感と言うよりも、むしろ剛毅さの表れと言えようか。

|

< 曽家涼麺 : 美食「麻醤温麺」 >

実は「麻婆豆腐」は私の好きな中華料理のひと品だ。この店のメニューの中で最初に書かれていたのが「麻醤涼麺」と「麻醤温麺」であったので、きっと馴染みある方向の味だろうと、これ幸いと思ったのだった。

それにメニューのトップを飾るのは店一押しの品、調理者の腕の見せどころのオススメ料理に違いない。だから味自慢のメニューである事は間違い無いぞ、と信じて「温麺」の方を注文したのだった。

麻婆のタレの感じを伴っている調理に違いないと想像したが、まさに違和感の無いものだった。まるで日本の「油麺」のようで、とはいえ想像した冷やし中華のような酢醤油ベースの汁に浸された状態とは少し違っていた。

私は、いままでこれ程に麺が旨いと感じたことは無かった。西新宿の贔屓の店「昌平」のつけ麺は気に入りの逸品で、月に一度は食べたくなる味だ。そういったスープに漬けて食べる形(つけ麺式)ではなく、麺に載せられたトッピングの上から醤が掛けられ、タレが麺の底に待ち構えている状態。それを女将さんの指導による「良い食べ方」に倣えば、ビビンバのように混ぜて食べるのだという。軽くまぶすように混ぜるて変化を楽しむか、或いはがっちりと混ぜ込むか・・。

胡麻の香りと、豊かな風味が広がるが、それは焼肉の胡麻だれや胡麻ドレッシングなどとはちょっと違うものだった。白味噌ではなくて赤味噌や豆板醤がベースだからかも知れない。笑顔に変わったきりそれが元に戻らない私は、その締りの無い顔つきのままで彼女に感想を話した。

「This smell is so good. I'm glad this dish is full of sweet aroma of the sesame. It's so delicious!」その言葉に対して、彼女からのお礼の言葉を受けたので、さらに私は「 I love this sauce. .What a very nice isn't it ! And I'm so happy to eat your cooking.」と付け加えた。 |

「涼麺(それに温麺)」は、台湾の人が愛しているもので、いわばソウル・フードなのだろうと思う。

調べてみると、それを朝食や昼食として食べるのが一般的だ、と言うことだった。

|

<麻醤温麺>

同じ中山区の「龍江路」にこの店の姉妹店(本店?)があるのだという。

後に台湾の検索ページ(Google.com.tw)で調べてみたら、そちらの店でのメニューでは「温麺」ではなく「乾麺」と書かれていた。

それに価格も、この店とは若干違う設定だった。

|

こんなに気合が入ったキチンとした調理なのに、価格は「小」サイズを注文して、僅かに35NTにしか過ぎないものだった。

まさに驚きの値段設定で、しばし愕然としてしまった程だ。なぜなら桃園空港で両替した為替レートで日本円に置き換えれば、それは僅か100円程度の代金で済んでしまうと言う価格だったからだ。

日本でいえばコンビニでカップ麺さえも買えないほどの金額であり、美味しいものと言ったらガリガリ君リッチくらいしか買えない価格帯だ。日本での100円は、もはやそうした微妙な金額に成り下がってしまったのは、皆さんもご承知の通りだろう。なのに、一歩外に出ればこの通り。これが驚かずにいられようか・・・。

サイズが「小」だと私は書いたが、牛丼屋さんで注文しておきながら実際にそれが目の前に出されるとがっかりする「ミニ・サイズ」の、半端な分量という訳では決してなく、私には充分の分量があった。これにスープを加えて注文すれば、量に関する苦情などは勿論出るはずのものではなかった。

|

|

一緒に付けてもらった「総合湯」。

薄味の味噌仕立てのスープを温麺と一緒に食べるのが、普通のスタイルなのだという。

確かに、麺と良くあった内容のものだった。

こちらも、価格的には驚くに充分の、きわめて信じられない低さのもの。

|

< 曽家涼麺 : 美食 涼麺・温麺 にプラスαの一品、「総合湯(味噌湯+溶き玉子+魚丸)」 >

味噌スープとして出されたのは「総合湯」というメニューだったようだ。もっとも、その名称を改めて訊いた訳ではなく、払った金額からそれを判断したのだが・・。その内容は、出汁が違うので味噌汁とは明らかに違うのだが、薄味の味噌湯に玉子が落とされてそこへ「魚丸」が入ったものだった。

魚丸は先に書いたように「つみれ」であり、芯は「つくね」である。しかし、鰯などの色濃いグレーの状態ではなく白身魚が使われていて、どちらかと言えばおでんに入って彩を添えている具材のような上品な感じのものだ。

芯にはつくね状の大振りな肉の玉が入っていて、つまり「つくね」を「つみれ」で包んで仕上げるという手の込んだ贅沢なもので、台湾独自の品物だろうと思う。芯となった肉玉の大きさや素材の肉の種類は、店によって色々あり、それぞれに工夫が凝らされているようだ。

淡水の地でもそれは名物料理で、私は古くから続いている有名な専門店で「魚丸湯」を食べて来たのだった。そこでの仕上げは「すまし汁」に入れられたもので、なんともいえない美味しさがあった。この店のメニューにも「魚丸湯」が書かれているので、そのメニューであれば味噌仕立ての状態ではなく、澄し汁で出て来るのだろう。

「I think at eating of this soup, it have warm feel like my mother's cooking.」と話したら、彼女は満面の笑顔で言葉に代えて、その気持ちを返してくれたのだった。

味噌は白味噌で薄口に仕立てられ、そこに小さく賽の目に切った豆腐が入る。台湾での豆腐は「くさや」のように発酵させた「臭豆腐」であることが多いのだが、入っていたのは私達が食べている普通の絹漉し豆腐と同じものだった。それにわかめと刻んだ葱が入れられていた。白い短冊状の柔らかいものは大根だろうかあるいは蕪か。

つまり、その汁物(「湯」もの)は、上品な薄味であり、完全な日式 ―日本スタイル― の仕立てがされたものだった。

|

魚丸と呼ばれる、つみれが入っている。

芯の部分は、肉のつくねが入れられている。

二重に美味しい贅沢なもの。

|

|

< 食後のおしゃべり >

よく気が回る女将さんの客捌きもひと段落して、店に居る客は先ほどの若い女性と私だけになった。女性は上着を着て女将さんの近くへ行って話をしている。どうやら、そろそろ帰るつもりようだった。

女将さんは調理場を軽く片付けて、私の方を振り返って、話を始めた。

「台湾は始めて?」との問い掛けに私は、「いいえ、今度が2回目で、前から数えるとまたここへ来るのに7年も掛かってしまった。もっと早く、また台北へ来たいと思っていたのだけれど」と答えるた。すると直ぐに「次ぎは直ぐに来られそうなの?」と聞かれた。

どうなのだろう。また直ぐにこうした時間がとれるだろうか、と私は真剣に考えてみた。

そこで私は「すぐに、は難しいだろうな。多分、2年か3年はまたかかると思う」と答えた。同情した様子で「直ぐに来られるといいわね」といいながら、さらに「私は、また直ぐここに帰ってくるような気がするけど」と嬉しい事を言ってくれた。

「これまで、どこに行って来たのか、聞かせて?」という問いには「二度目の台湾旅行なのだけれど、以前に訪れた淡水が素敵な場所で印象深かったので、前日は気に入った淡水へ行ってきた」という事を話した。「そして北投温泉でホテルを採って、今日はそこの大きな公園で寛いでから、ここへ来た」のだと話した。

何時もの旅の確認の言葉である「これからどこへ行くの? いつまでこちらに居られるの?」という問いには、台北で今日を含めてあと3日を過ごす事、士林へ行って「故宮博物院」を見学したい」といった今後の予定を話した。

今回の旅ではスケッチをする事が主な目的で、それに旨いものも沢山食べたいと思っている、という事も加えて答えた。

|

|

「麻醤温麺」は、胡麻の風味が良くて、上に掛けられた「醤」と良くあった美味しいものだ。

麺の感触とあいまって食感や香りを楽しめた。

贅沢な味の仕上げだったと思う。

「総合(味噌)湯」の方は、店の工夫があった。

ステンレス製のダブル・ウォールの小鉢(小さな丼)に入って供されたのだった。

時間差で出されるて来たのだが、麺を食べる間中、美味しいスープを温かいままで頂けた。

|

< エピソード7 舞い降りてきた旅の神様 >

いつしか女将さんは女性と並んでこちらに来て、私の隣のテーブルに腰を降ろして話をしていた。

「淡水や北投はどうだった?」と聞かれたので、「時間はもう少し大丈夫?」と二人に確認してから、旅行バックの中からスケッチ・ブックを取り出した。そして私は午前中までに重ねていたスケッチを見せながらその感想を説明する事にした。

「これが淡水の観音山、それにこれは古い通りに建っていた教会」と絵を示して説明をした。「淡水は前回の旅でも心地よいと感じた場所(my best healing spotと私は言った)だけれど、すっかり気に入ってしまった一番の土地だ」という事を話し、そこで食べた美味しい「魚丸湯」や「肉包」のことも話した。

目の前に座る綺麗な女性達の気を惹こうとした心積もりはまるでなかったが、熱心に描いてきた絵を見せながらその時に感じた気持ちを拙い英語で説明をしていたら、それを聞く彼女たちの顔色が明らかに変化したのが判った。

食後のおしゃべりから始まった話からもう一歩、私のはなしに踏み込んで来て、驚きや感動やゆったりとした気持ちを絵の上に描きとめたのだが、その心根を共有し始めた感触がその場にあった。

今初めて出逢った人間同士とは思えない、久し振りに再会した古馴染みの友人に対する時の様な、親身な雰囲気が3人の間に流れ始めたのだ。

旅の神様が天使に姿を変えて、三人の輪の中へ降り立ったのに違いなかった。

尚も私は説明を続けて、そこでの感想を話した。「こちらは北投の図書館。とても美しくて、すっかり見とれてしまった」し、「その横に保存されていた温泉博物館は100年を数える歴史的な史跡で、台湾の人達に大切に思われ、愛されている事が嬉しかった」こと、などを語り伝えたのだった。

そして、そこで素晴らしい人と出逢った事などを交えて、大切な旅の目的をもう一度、彼女達に説明したのだった。

|

|

「そこで写真を撮ったらいい」といいながら、

ポスターが入る位置の壁際に立つことを勧める、気さくで陽気なご亭主。

「写真を取らせていただいてもいいですか」と私が彼女に許可を求めたことに、答えて。

|

< 料理談義に咲いた花 >

そんな風に3人で話ていたら、恰幅の良い、人の良さそうな男性が店に入ってきた。旅の天使の登場だった。

いや、神の使者ではなく、その人こそがこの店舗のご亭主であった。二言三言、女将さんと会話を交わして事情を知ると、今まで「配達に出掛けて居たのだ」と話して、会話の輪に入ってきた。そして笑顔で「どう、うちの涼麺の味は?」と気さくに私に声を掛けてきたのだった。

私はそれに答えて「メニューの最初に書かれたものを、始めての店では注文する事にしているから」と説明して、さっき綺麗に平らげた「麻醤涼麺」の感想を話した。

「こういった料理法のラーメンは日本では珍しくて、金沢というところで食べた<油そば>というものしかなかった。私は台北で2度目のラーメンを食べたのだけれど、実はその美味しさに驚いている」という事を改めて話した。前回の旅で、煮込み風の台湾ラーメンを食べて余り美味しくなかった記憶があった。以来、台湾ラーメンに関しては懐疑的だったのだ。

「胡麻の香りが素晴らしいし、麺の具合も気に入った。何より美味しかったのは掛けられていた醤の、何とも言えない味(ritch taste)だった」とも加えた。するとご亭主は「スタイルが違う、日本式の<つけ麺>と比べてどうだった?」と、暫くの間はラーメン談義になった。

「日本にも、沢山のラーメンがあるだろう。でも、この僕たちのスタイルが新鮮でいい。こうすれば、時間が経っても麺はそのままだし」というので「確かにその通りだ」と私は返した。

そしてさらに彼は「そうだろう。僕らはこうやって食べるんだ」。そして「中国式とは違うけどね。」と悪戯っぽい顔つきに変わって微笑みながら話を続けた。

「台湾のやり方はいいと思う。僕らの料理法のほうが美味しいし」といい「比べると、どう?」と評価を求められた。「このスタイルは初めてだったけれど、大いに気に入った」と心から思った感想を私は答えた。

話の中で判ったのはこの人達は「日本が大好き」で、もう3回も来日しているのだということだった。とはいってもその当時はまだ子供が小さかった(「上の子が9歳だったの」とは女将さんの言葉)ので長い滞在はできず、東京にしか行った事が無いのだという。

そこで私は「UTSUNOMIA(宇都宮)」や「SANO(佐野)」、そして「YOKOHAMA(横浜)」といった東京近郊にあるラーメンのメッカを簡略な地図で書いて説明し、「次の東京への旅行の際には、是非行ってみて、それぞれ30分や1時間少しで行けるところだから」と話したのだった。

「旨いモノ」については、女将さんは一家言を持っていた。彼女はそれを説明し、ご亭主(ご主人)の方もそれに倣って話が盛り上がって来た。

|

|

|

< エピソード8 台湾へ来たら、何を置いても行くべきところ >

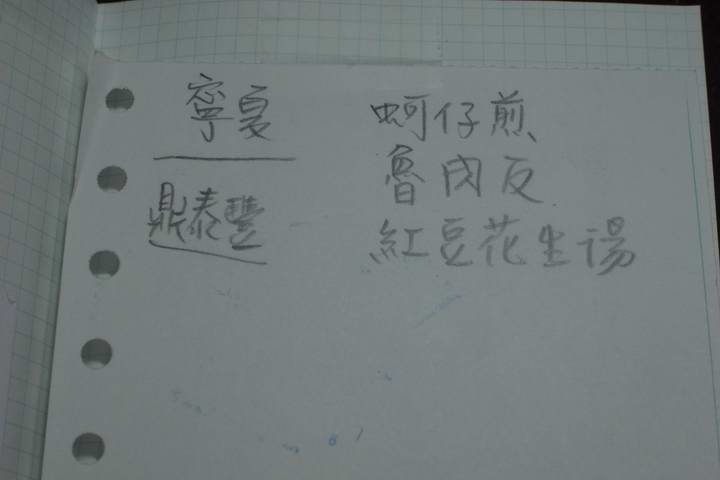

女将さんが「”中華”ではなく台湾のものを食べなさい」と真顔で言った後に「貴方は”ディンタイフォン”は知ってる?」と聞いてきた。」「???」な顔をしていたら、その店の名前をメモに漢字で「鼎泰豊」と書いてくれた。

やっと、その店が小龍包で名を成した有名店である事が判った。そこで私は「ええ、知っていますよ。日本でも有名な店だから」とやりとりした。

すると「行った事ある?」と重ねて訊ね、私は「いや、行きたいと思っているが機会が無くて、まだその有名な店には行っていない」と話すと、彼女はさらに付け加えた。

「鼎泰豊(ディンタイフォン)は有名だし、確かに美味しいけれど、私は一番じゃないと思う。もっと美味しいものが台北にはあるの。ナイッ・マーケのほうが味は上だと私は思ってるから・・。オススメよ」と満面の笑顔を浮かべた。きっと彼女はその話をしながら、料理の味を思い出したに違いない。

ご亭主のほうは「そうかなあ、ナイッ・マーケは旨いものが多くて好きだけれど、俺は鼎泰豊の方が美味しいと思うが・・・」と意見を開陳したが、即座に却下されて「いいえ、私は断然ナイッ・マーケの方がいいと思うわ。是非、そっちへ行ってらっしゃい」と圧倒する。

|

|

曽家涼麺の女将さんがイチ押しの、夜市でのお勧めの食べ物

最後の品物はジュースのような甘い汁物。話に寄れば、疲れが飛んでいくような素晴らしい飲み物、との事。

|

どうやら女将さんの意見の方が流れとしては優勢のようだ。

妹さんと思われる女性は微笑みながらそんな遣り取りをする二人の様子を見て、女将さんに向かって大きく頷いている。オススメの店、「ナイッ・マーケ」とは一体どんな店なのか。私はその名前も知らなければ、何冊か持っているガイド・ブックでもまるで見たことがない店だった。不思議さは尽きず、なんだか興味が湧いてきた。

最初は「ナイッ・マーケ」と話す言葉が聞き取れなくて「What do you said? Say again, please.」と旦那さんへ何回か繰り返して訊ねて、やっとその単語を聞き取る事が出来た店名だった。そして直ぐに聞き違い(思い違い)に気が付いた。

「Oh! You said ’Night Market’. Just now, I understand your words of what you said,. The word is ’Night Market’! I see!.」

そして「I already went to that, ・・about ・・wait a morment ・・, it was past seven years ago. I eated very delisiouce one at 'GINGA night market'.」と返した。

|

|

その夜、私は女将さんに勧められた「寧夏路夜市(ニンシャー・イエスー)」へと出掛けた。

平日にも拘らず、通りは人出が多くて、大分賑わっていた。

休前日や休日のここは、一体どういうことになってしまうのだろう、とちょっと心配になった。

ここからの何枚かの写真は、女将さん一押しのオススメ料理で、どこも一本勝負を挑んでいた専門店の店先の様子だ。

|

< 女将さん一押しの品 >

「ナイッ・マーケ」が「夜市」を示した言葉であったとやっと判った私は、用意していた料理名のメモを差し出した。出発の前に何かの折に役立つものと考えて、ホテル名や訪ねようとしている場所や建造物やバス停、それに幾つかの料理の名前などを何枚かのメモとして書きとめておいたのだった。

寧夏路夜市での料理名ふたつ、ともう一方が遼寧街夜市での「海鮮鍋」。遼寧街の海鮮料理は鍋でなくてもよかったし、特に料理は決めていなかったが、寧夏路夜市で食べようと思っていたのは「麻辣鴨血」と「塩酥鶏」の名物料理だった。その二つの品物は、日本で発行されている多くのガイドやHPやブログでは必ず紹介されているものだった。

「私はその二つの料理を食べた事がないし、それに”遼寧街”へは行った事がないのでよく判らないけれど・・」と驚くべき見解を述べ、「夜市でのオススメのものを挙げれば、幾つか美味しいのがあるわよ」と言う。その女将さんの口から出た言葉が私には意外だった。私がメモに書いて持ち込んだそれら二つのの料理は、台北の地でも定番品であり、人気も抜群のモノ、と勝手に想像していたからだ。

「外省人」と呼ばれる大陸からの新しい移住組みの人達の間に限られた人気料理なのかも知れず、一方で「内省人」と呼ばれる生粋の台湾っ子達の間ではそれ程でもないのかも知れないな、とふと思った。

|

|

どの店も実に美味しそう。

|

そこで私は彼女のいう「美味しい料理」というのをメモに書いて貰った。

「○(虫偏に可の漢字)仔煎(クァイクーシェン)」、それにこれも美味しいのよと言いながら「魯肉飯(ルーローファン)」と美しい文字が書かれた。素晴らしく達筆な漢字を書く人だった。

「○(虫偏に可の漢字)仔煎」は小さな牡蛎が入って、玉子で包まれた焼きものだ、ということだった。「ジューシーで凄く美味しいから、食べればきっと気に入るわよ」と言う。何回か読んでもらったが、発音をきちんと聞き取れず、その正確な読み方を教えてもらいながら、悲しい事に書いてもらった料理名の文字の横に振り仮名を記すことが出来なかった。読みは後に調べたものだ。

「ここに行けばそれが食べられる」と言いながら、彼女は「寧夏(夜市)」という夜市の名前も書いてくれた。北投站の訊問慮で貰って来たMRTの路線ガイドと市街地図を私は取り出し、場所を教えて欲しいとお願いした。「中山站の先なので歩いても行ける場所だし、判り易いロータリーのところが入り口だから」と言いながら説明と共に地図に印をつけてくれたのだった。

「ここの夜市の料理が一番美味しい。台湾で一番のものよ」と大きく頷きながら、強く勧めてくれたのだった。

|

< エピソード9 「夜市での過ごし方」 その極意を伝授される >

女将はお勧めの料理を、そしてご亭主の方は夜市での食べ方を教えてくれた。

「いいかい、夜市へ行ったら一度にたくさん食べては駄目だ。少しずつ、色々なものを食べるんだ。そうすれば、台湾を愉しめる」と笑い、「それに人。これが大事」と言いながら「現地の人が出入りしている店を見つければ、まず味に間違いはないよ。よく見ていれば、そうした店が判る筈だ」という。

「夜市で出てくる料理の皿は大きなものか?」と私が聞くと、女将さんのほうがそれを引き取って「大丈夫、小さなお皿で出てくるから」と言った。「食べ比べてみるのもイイわね。同じ料理を、別の店でね」と笑いながら「是非とも試してみて」と言って、また大きく笑った。

私はすっかり打ち解けて、まるで伯父さんの家に訪ねて来て泊まっている親戚の子供のように寛いだ気持ちになってきた。手を抜かない本当に美味しい食事が出来たし、またとない楽しい時間が過ごせた。私はその事に何度もお礼を繰り返して述べ、名残惜しく思いつつも、その店を後にした。

|

|

女将さん一押しの品

○(虫編に可の漢字)仔煎

(クァイクーシェン)

寧夏路夜市

(ニンシャー・イエスー)の名物

|

「曽家涼麺」店で過ごしたのは僅かな時間に過ぎず、一時間も無いほどのものだったろう。

しかし、そこでの時間は濃密な内容を持っていた。彼らの中からは、自分たちのアイデンティティーを大切に守る台湾の人達の自信溢れる姿勢が、一際強いものとして感じられたのだ。

生粋の台湾人の心意気といったモノを、私は二人の言葉の端々から感じる事が出来た。

しかも、午前中の「スケッチ用ペンの遣い方の極意」に続けて、ここでも「夜市の奥義と心構え」を相伝してもらえた。つまり貴重な「夜市の導師」を得る事が出来たのだった。

またしても大切な時間を過ごさせてもらえた事に感謝して、そして次の行動へ移ったのだった。

店の外へ出たときに、ご亭主が外に出て行く私に「7年前とは随分変わっただろう?」と言い、「新幹線も出来たし、MRTも増えた。台湾はこれからも成長を続けていくよ。」と語り、不意に真顔になった。

そしてふたたび大きな笑みを浮かべながら、その別れ際に「また、寄ってくれ」と言いながら店の外へ出てからも語り、握手を求めてきた。私はその時の彼の笑顔を胸に刻んだのだが、笑顔にも増して彼が不意に見せた真顔を忘れられそうに無かった。

|

女将さん一押しの品をもうひとつ。

こちらは魯肉飯

(ルーローファン)というもの。

大き目の湯呑み茶碗程度のお椀に、てんこ盛りに盛られたご飯と上に掛けられた牛肉の煮込みの旨味ある具。

つまりは、丼ものである。ぶっ掛け飯、であった。

こちらも、寧夏路夜市(ニンシャー・イエスー)の名物だ。

|

|

< ホテルへのチェックイン 「国王大飯店(ゴウワン・ダーファンティエン ; EMPEROR HOTEL)」>

私は思いがけず見出した涼麺の店を後にし、予約し支払い済みになっていた直ぐ近くのホテルへと向かって歩き始めた。胸の中には温かいこころが満ちていて、ご亭主の人懐っこい笑顔と、女将さんの優しい微笑みが浮かんでいた。

旅は2日目の午後になったが、ここでも私は大切なものを得ることが出来たようだ。幸福感で一杯になりながら、南京東路の大通りに戻って、先に場所を確認しておいたホテルへと向かったのだった。

チェックインしたホテルには、ロビー横にお土産物の売店と喫茶ラウンジ、2階にはレストランがあり、3階から上が客室になっている。私の部屋は6階(607号室)で、かなりの広さがあった。ダブル・ルームで現地の料金は税・サービス別のルーム・チャージのみで4200NTだが、Taiwan Fairのセールで割引になっていてその半額で済んだのだった。

クイーン・サイズのベットが置かれた部屋だったけれど、デスク・セットとクローゼット、別に小さなテーブルとソファーの応接セットが置かれていた。しかも室内の空間には充分な余裕があって、素敵な開放感があった。市街中心にも拘らず窓からは明かりが入り、思いのほかいい部屋だった。丁度うまい具合にディスカウントされていたその部屋の事さえも、私には大きな幸運がもたらされたように思えてきた。

|

「国王大飯店」の入り口。

|

出入り口のガラスドアの右手はコーヒーラウンジ、左手はお土産の売店。

中央はソファーの置かれたロビーとベル・キャプテンのデスク、奥がフロント、といった設えだった。

創業は1961年という老舗ホテル。

その年は私の生まれた翌年であった。

私の年齢と同様に、相応の老人力が秘められた建屋である。

でも清掃が行き届いており、快適な状態に保たれていた。

|

兎も角も目的地である「故宮博物院」へ急ごうと、まずは行動を起すことにした。冷蔵庫にいれられていたミネラル・ウォーターをショルダーにいれ、カメラ一式とスケッチ・ブックをそこに入れて武装を整えた。地図はロビーに備えられていたのを貰えばよいので、これで準備が完了。

故宮への道のりではMRTからバスへの乗換えが必要なので、その基点になる「士林」の街へと向かう事にしたのだった。

「士林」からは故宮へ向かうには郊外型のバスに乗る必要がある。だから、MRTから降りた後にも30分程の移動があって、少しだけ面倒だった。中山站へと南京東路を歩くうちに、時計を確認したらすでに15時を回っていた。

そこでふと思い直して、士林へは向かわずに、南へ、懐かしい「永康街」へ行く事に目的地を切り変えようと思った。こうしたところが一人旅の真骨頂、本当に便利なところだろう。

行動を共にする相手と相談して、説得に時間を費やし、合意を得る算段をするといった必要がまったく無い。思いのままに行動すればよいのだから、その「楽さ」加減といったら、もう複数人での行動からは考えられないものがある。

|

広かった室内の様子

|

|

< 永康街へ向かう >

当初の予定を変えて市街南部の<永康街(えいこうがい>へ向かう事にしたのは、そこにある店が目当ての場所だったからだ。前回馴染みとなった「興華名茶」で烏龍茶(台湾茶)と茶器を購入しておこう、と考えたのだ。

ところで「永康街」は、前回の訪問の際( のんびり 行こうよ: 「2006.11.23 旅にしあれば・・(台湾)」 )にも注目を集める洒落たスポットだったが、その時点よりも洗練さを増しているという。

もともと落ち着いたいい感じの街路だったが、シックな雰囲気がさらに人気を呼んで、この街を訪れる人が増え、終日の賑わいを見せているのだという。

|

|

南京東路と中山北路の交差点。

ホテルから中山站へ向かう。

この交差点の斜め前にかのダ〇ソーがある。

100円均一の店は、台湾でも大人気。

中山店は規模が大きく、ビルの2フロアー分の広い売り場があった。

|

淡水線がそのまま乗り入れるMRT「新店線」で「古亭」站まで行って、そこで路線を切替えて列車を乗り換え「東門」站へと向かった。

「東門」へのMRT路線は前回の訪問時にはまだ開通されていなかった。その際には、はじめから街並みを見ながら歩くつもりでいたから、最寄り駅からの距離の長さに関しても予め了解していたのだが、随分と長い距離を目的地の「永康街」まで歩いた覚えがある。

今では路線が充実して至極アクセスが良くなって、これなら便利である。MRTの利便さに感謝感激、であった。

新店線、中和新慮線の駅である「古亭」站は乗換駅なので、構内の規模は思いのほか大きいもの。淡水線の駅の並びだが、初日に泊まった北投から数えると6番目の駅が「士林」、11番目がお世話になるホテルの国王大飯店がある「中山」。そして12番目が「台北車站」であり、15番目が「古亭」となる。

台北車站を過ぎて「中正紀念堂」を過ぎた南側が「淡水線」に乗り入れている路線の「新店線」となる。

その路線上の「古亭」站は「中和新慮線」の分岐点であった。それぞれの路線のホームが「ねじれの位置」の立体状態で交差するが、そのホームへのエントランスが吹き抜けになっている美しい駅であった。

|

「東門」站の前、「信義路」の様子。

ブティックなどのお洒落な店が通りに並ぶ、人気のスポットだ。

その通りを南側に入った処に公園があり、その区画が「永康街」だ。

大学に近く、統治時代には日本人の教授や職員が多く暮らしていたと言う。そのためか今でも日本人の建てた日本家屋も幾つか残っているシックなエリアだ。

淡水と並んで、私の大好きな場所でもあった。

|

|

< 信義路を歩く 永康街への道のり >

古亭から着いた目的地の「東門」站だが、どうやら線路は信義路の地下を走っているようだ。思い起こせば7年前の信義路は何やら大きく掘り返されて、工事がなされていた。どうやらそれが、この新しい路線の工事であったのだろう。

「信義路」は大きな通りで、ホテルのある南京東路と同じく片側が4車線。そして2車線目が同じく「公用車専用」の車線で、ここをバスが走っている。通りが広いので、向かい側の店を見つけても道路を渡ってそちらへ行くのに苦労する。

信義路は直線基調の大通りであるから、広い歩道を持っている。通りの横には大きな公園があり、美しく歩きやすい通りである。

ブティックを始め、靴屋さんや帽子屋さんなど、などファッション関係のお店が多く建ち並ぶ地域であるが、道行く人達は、そうして並ぶショーウィンドウを眺めて歩けるので、随分愉しめるに違いない。

|

台湾の人たちは肉料理を好む。

総菜屋さんや野菜屋さんは滅多に見かけないが、街中の大くお洒落な通りにあっても、写真に撮ったような鳥肉屋さんが忽然と現れる。

扱われているのは鳥だけでは無さそうだが、店に入る勇気は無かった。なにせ店の中はいつも多くの客で占められていたし、しかもそれが手強そうなおかみさん連中であるからだ。

排他的なことは無かろうが、ご主人や家族のために、真剣に食材(しかもご馳走なのだろう)を求める彼女達にすれば、そこは真剣勝負の神聖な場所だろう。

のこのこと余所者が立ち入っては失礼に当ろうと言うもの。遠慮しなければならない、場であった。

|

< 鼎泰豊(デディンタイフォン) 本店の小龍包を試す >

曽家涼麺の女将さんは「夜市のほうが美味しい」と唄うように言っていたが、実のところ私はこの超有名店に入ったことが無かったので、比較のしようが無かった。

前回の訪問時は行列が無くて、店に入るにはいい状態だったが、入り口を目にしてもそれが有名店だとは少しも気が付かずに、入り口に立っていた綺麗な店員さんを写しただけで通り過ぎてしまった。

丁度、地下を走っていたMRT「東門」站から地上に出た場所は信義路上の歩道で、直ぐのところにこの有名な店があった。しかも、並んでいないし、団体客もたむろしていない。

幸運だ、と思って、直ぐに世界に広がる有名店の「鼎泰豊(デディンタイフォン)」、その「本店」へ入る事にした。

小龍包を看板料理としている有名な店で、日本にも支店が展開されているのだが、この本店の入り口には少々面食らう。歩道に面した1階は仕出料理屋の作業場のような様子なのだ。

ガラス張りのブースの中では、幾人ものコックさんが脇目も振らずに小龍包を作り上げている。ステンレスの作業台が入り口の横にあり、店を訪れた客はその横を通り抜けて、階上へと向かうのだった。

前回の私は、その1階の様子を見て素通りしてしまったのだった。

|

|

鼎泰豊(デディンタイフォン)のマスコット

本店の入り口を飾るマスコットは右側を守る。

世界中に「小籠包」の名を知らしめた有名店が「鼎泰豊」。

日本にも13店舗の支店がある。新宿、日本橋、池袋、横浜、名古屋、京都、大阪、博多、熊本など都内首都圏を中心に全国に展開している。

シンガポール、インドネシア、韓国、マレーシア、香港、中国、オーストラリアの各国に支店があるし、台湾国内にも多くの支店がある。

世界規模で出店して、中華の華ともいえる小龍包を広めているが、

台北の信義路に面したここが、その本店だ。

本店の来客数は平日の平均1500人。

これが、休日ともなると2・3000人が訪れるという人気を誇る。

|

1階の雑駁な様子に引き比べて2階は見違えるようなお洒落な内装で、落ち着いた高級感が漂っている。

流石に店員達は手連れであって、来客の素性をすかさず見抜いてしまう。担当者が呼ばれて引き継がれ、私は席へと案内された。日本語が話せる綺麗な店員さんが担当に付いたのだった。

どうも客の国籍によって店員さんの分担が分かれているらしい。調べてみたら、店員となるには厳しい試験があるのだという。容姿は勿論、来客の50%を占める日本語、それに英語・韓国語が試験されるのだと言う事だ。

オーダーして待っていたら、4名のグループが隣の席へと案内された。日本人の年金族である様で、すぐに大声でワイワイ言いながらメニューを渡される前に「とりあえずビール」とオーダーしていた。階段を上がったところから客を引き取ったのは、さっき私に付いた店員さんであった。

店内は幾つかのコーナーに別れていて、複数階で客を収容しているようだが、驚くような数の店員さんが盛んにフロアー内を行き来している。メニューを選びオーダーする客を待たせることが無い。それにテーブルの様子を常にウォッチしており、皿の状況を見ながら追加オーダーを勧めて来る。

この店では料理の見た目や味は勿論一流であるが、それだけではなくサービスそのものも楽しめる。

すばらしく訓練された一流の接客が誰に対しても行われ、客をもてなすレストランとはこうあるべきだろうという見本のような姿勢で接してくれる。こうした接客内容であれば、高いサービス料(ホテル同様の10%)に関しても納得がいく。

しかも、フロアー内を機敏に動く店員さんたちはどの人も皆、素晴らしい美人(女性だけでなく、男性店員も皆姿が良いし、笑顔が自然だった)。店の人気の秘密は、こうしたところにもあるようだった。

|

店入口の左側は順番を捌く店員さんが立つ。

|

店自慢の小龍包

|

私は小龍包の小さい方の蒸篭と酸棘湯の二つを注文した。待つこと暫し、出てきた料理は素晴らしい仕上げで、外観はまさに有名さに恥じない美しさで、これを採って食べてしまうのが勿体無いほどだ。暫く綺麗な仕上げを眺めていたほどだった。味も悪くない。いや、悪くないなどという消極的な肯定ではなく、素晴らしく美味しいものだった。

スープも同様だ。「酸棘湯」は一級品であり確かに美味しいかった。けれど、私はむしろ「八方雲集」店の安上がりなモノのほうが、不思議な事に食べた時の嬉しさは大きかった。この店の味を知りたくて、味わう事を待ち望んで、焦がれていた料理であるのに、とその心の動きが我ながら少しばかり不思議な気がした。

八方雲集の「酸棘湯」は僅かに25NT。この名店の4分の1程度の値段に過ぎないチェーン店のものだが、手を抜かず誤魔化しのない調理であり好感が持てる。7年前にホテルから近い遼寧街の店で食べたスープの方が旨かったな、と感じたのだった。

小龍包は実に美味しいものだったが、涼麺屋さんで食べた料理で味わったような、食べた事による歓びや驚きといったものは湧いてこなかった。既知の料理だから、という事情が大きな災いとなったのだろう。く

美味しいけれど、又ここに来て繰り返して食べたいと思うほどのインパクトが湧いてこないことが不思議だった。涼麺を食べてから2時間くらいしか経っていないことが関係しているのだろう。腹具合もまた、美味しさの一部を構成する要素に違い無いからだ。

どうやら、私はやはり高級指向には出来上がっていないらしい。チェーン店で鍋貼り餃子とスープを扱う「八方雲集」は大好きな店で、台北ならどの街角にもあるが、そこの料理がばっちり似合ってしまっている。しかも、悲しいほどに・・・。

或いは私は、「曽家涼麺」の女将さんに呪文を賭けられてしまっていたのかも知れなかった。

|

鼎泰豊

(デディンタイフォン)の店内

|

|

< エピソード10 「興華名茶」 でお茶を買い込む >

「興華名茶」のご主人は頑固そうな方だった。変わって接客に立った若旦那さんは、日本語が出来て、お茶の飲み方、淹れ方を説明しながら、幾つかのお茶を試飲させてくれた。そこで私は「凍頂烏龍の高山茶」と「阿里山高山茶」を購入した。

試飲した印象は強烈で、未だかつて経験した事のない無い高い香りと口中に残る甘みに圧倒された。私は一遍で台湾茶の虜になって(中国茶:台湾茶の愉しみ)しまい、その日を境に芳醇な香りを持つお茶が大好きになり、以来ずっと愉しみ続けているのだった。

良質な茶葉を求める事は今回の旅のひとつの目的でもあったので、いくつか買い込む事に決めていた銘柄を探した。

「高山茶」は凍頂種で海抜1200m級のもの、同様に高山域で収穫される香り高い「阿里山」産、そしてミルキーな甘味を伴う「金宣」種。凍頂種は7・800m級のものも買う事にした。この店は自家農園(契約農園)で収穫された無農薬で栽培された茶葉を販売 - 台湾国内の茶商への卸売りと小売 - していて、しかも茶葉は手摘みの良質なものだ。

日本で同様のものを購入しようと思うと、とんでもない価格になってしまい手が出せないのだが、流石に本場であるから、価格は納得の行くリーズナブルな設定である。品質がとても良いし、内容も誤魔化し(香料を使って着香したり、ベトナムや大陸産の茶葉を混ぜたりといった事)が無くキチンとしていて安心、しかも価格が抑えられている。こうした消費者よりの姿勢が貫かれた大いに助かる店であった。

7年前には無かったが、店内には亡くなったキャスターの筑紫さんが来店された際の写真が貼られていた。学生の頃、お金が無くてもずっと買い続けた「朝日ジャーナル」の編集長をされていた時代からのファンであり、彼のキレと良識が私は大好きだった。

興華名茶のホームページはこちらである。http://www.verytea.com/shop/index.php?language=jp

|

|

|

7年前の来店を告げ、その際に頂いた名刺をみせたら、奥から旦那さんを呼んでくれた。

「やっとまた、戻って来れました。この店のお茶の味が忘れられずに」と話し、以前の若主人さんとは違うように思われたさらに若いご主人に中国語に通訳してもらった。以前は、日本語が思うように通じたが、今日の人は日本語がほんの片言しか出来ない様子だったから私は英語で話したのだった。今のご主人は、7年前のあの時に対応してくれた若主人の弟さんなのかも知れなかった。

興華名茶は永康街ではなく信義路に面している店だが、永康街にも出店していた。新しいカフェ・タイプの店「永康茶館お茶サロン」だ。茶芸館というよりも、開放的な雰囲気の喫茶店といった感じの店舗だった。永康公園の直ぐ横なので、街路の中を散策したら休憩に立ち寄るのに良い立地だろう。

値段は台北市街地でのコーヒー代と同程度の設定で150NT。食べ物は信じられないほど安いが、台湾でのコーヒーの値段は安くは無い。そうしたコーヒーと同程度の価格設定だ。

|

信義路に面して大安森林公園がある。

都会のオアシスとも言える雰囲気が溢れ、樹木の多さにちょっと驚く。

|

|

|

信義路から「TAIPEI101」を見る。

|

茶芸館としての価格設定で言えば、標準的な値段よりも大分安めの設定と言えよう。

雰囲気が明るく、開放的な様子で、お洒落な店である。この内装や雰囲気であれば、私があと10歳若ければ大いに気に入った事だろう。しかし、今の年齢ともなってしまうと、少し居心地が悪く思われる。

素敵な店だが白金や銀座の並木通り辺りへ行けば同じような雰囲気はいくらでも味わえる。「茶芸館」の雰囲気を求める余所者の目で見れば、この街の有名店である「回留(公園を挟んで丁度反対側)」の方へ寄りたいな、との思いが浮かんだ。

|

興華名茶の新しい店舗。

茶葉の店は信義路に面しているが、こちらは永康街の公園横にある。

「永康茶館」お茶サロンの様子。

|

|

永康街の様子

|

信義路に並ぶ懐かしいブティック。

|

信義路はお洒落なブティックなどが並んでいる通りだ。

私が中学生の頃、「ワンポイント・ウェア禁止令」が学校通達で出された事を思い出した。何ともナンセンスな禁止令で、生徒会でも大真面目に話し合ったのを覚えている。

当時、ナンセンスな規則は他にもあった。ホワイト・ソックス禁止令である。白い色の靴下を履いて、登校してはいけない。戦時中ではなく、私の中学生の頃のお話。馬鹿馬鹿しいにも程がある。

アーノルド・パーマーやクロコダイル(ラコステではない)、ジャック・ニクラウスのゴールデン・ベアーなど。当時、このロゴの入ったカーディガンなどが爆発的な流行を示した。

同じく圧倒的に流行した「マジソン・バック」とペアを為すものだったろう。マジソン・スクエア・ガーデンとロゴの入った、バスケット・ウェア入れのようなビニール(ナイロン?)のバックである。

これを薄っぺらく脇に捧げて闊歩するのが、当時は堪らなくカッコ良かった。

ゴールデン・ベアーを買ってもらってご機嫌だったが、カーディガンを手にする前は子供用の服としてはかなり高価な品物だったので、半ばは諦めていた。仕方が無いのでソックスを買ってくれ、とねだった事を思い出した。

私はこの通りで、ひどく懐かしいものを見た。

|

|

|